Méthodes

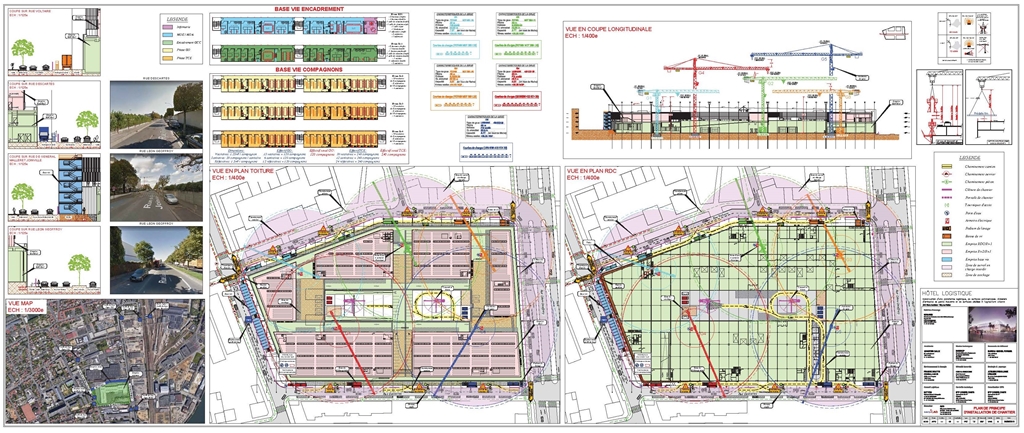

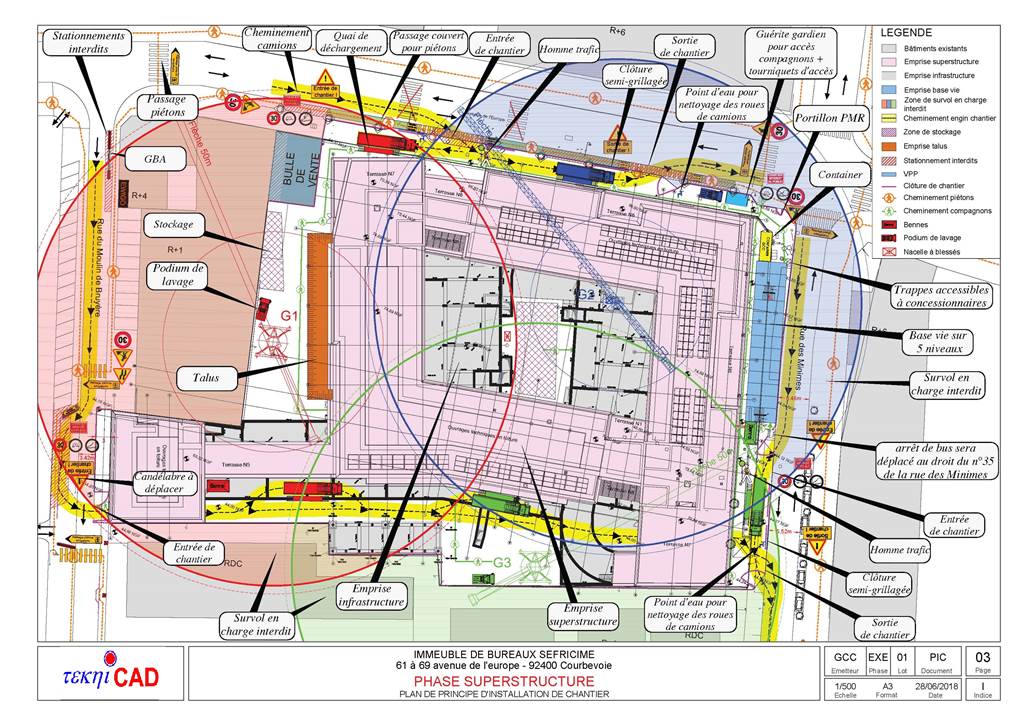

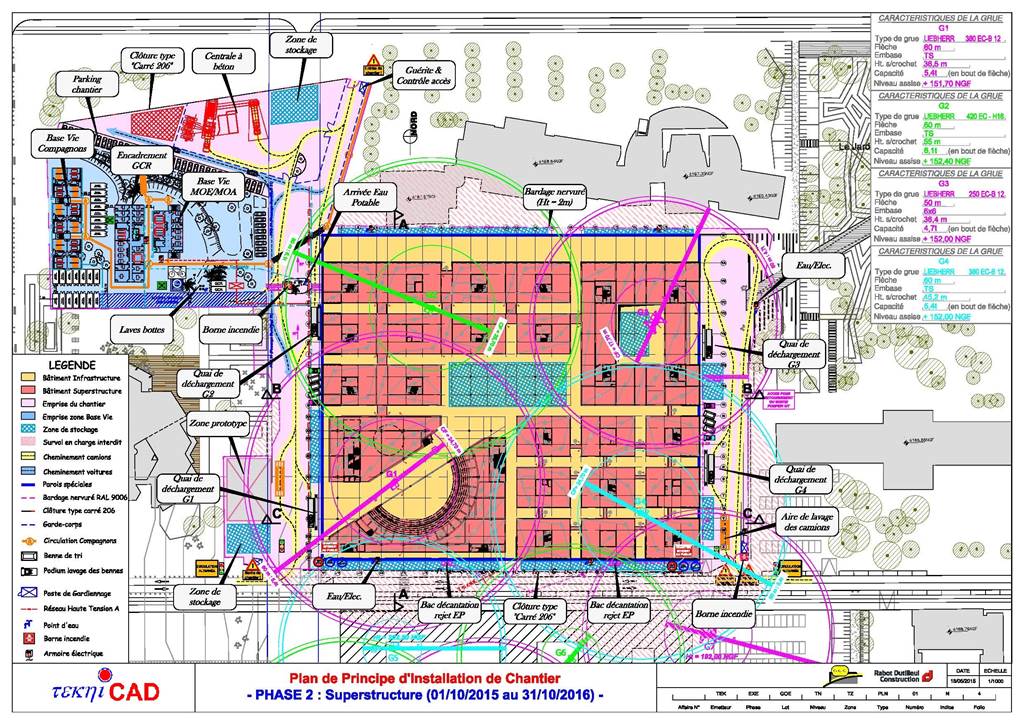

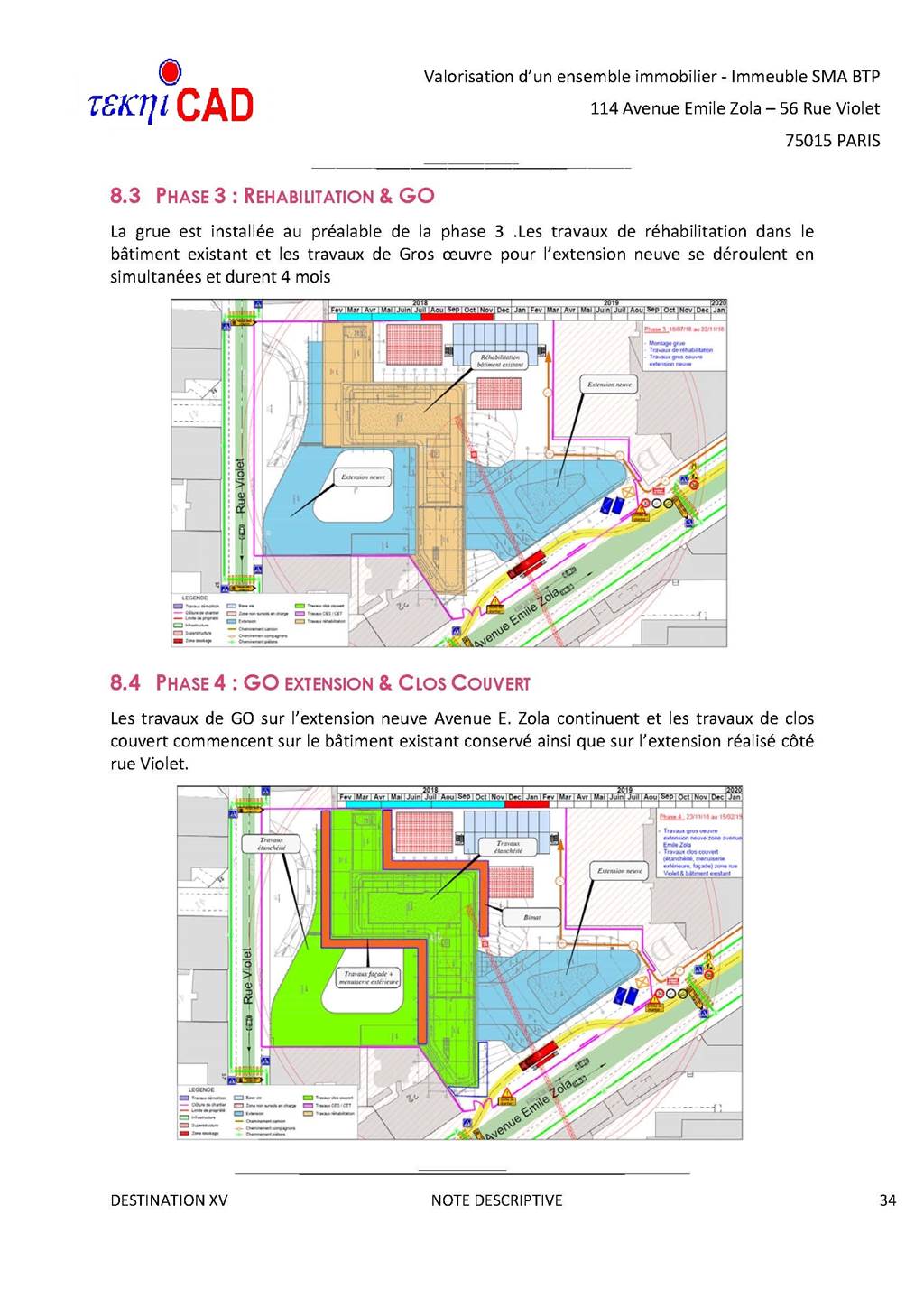

TEKNICAD réalise des méthodes d’appel d’offres (AO), et des méthodes d’exécution (phase travaux), et peut même être amené à travailler sur des projets en amont (phase PRO, APS et APD) avec la Maitrise d’Ouvrage (MOA) et/ou la Maitrise d’Œuvre (MOE).

TEKNICAD traite aussi bien les méthodes sur des projets neufs (bureaux / logements / industrie / ouvrages d’art) que sur des projets de réhabilitation (réhabilitation haussmannienne / réhabilitation lourde GO / réhabilitation sociale).

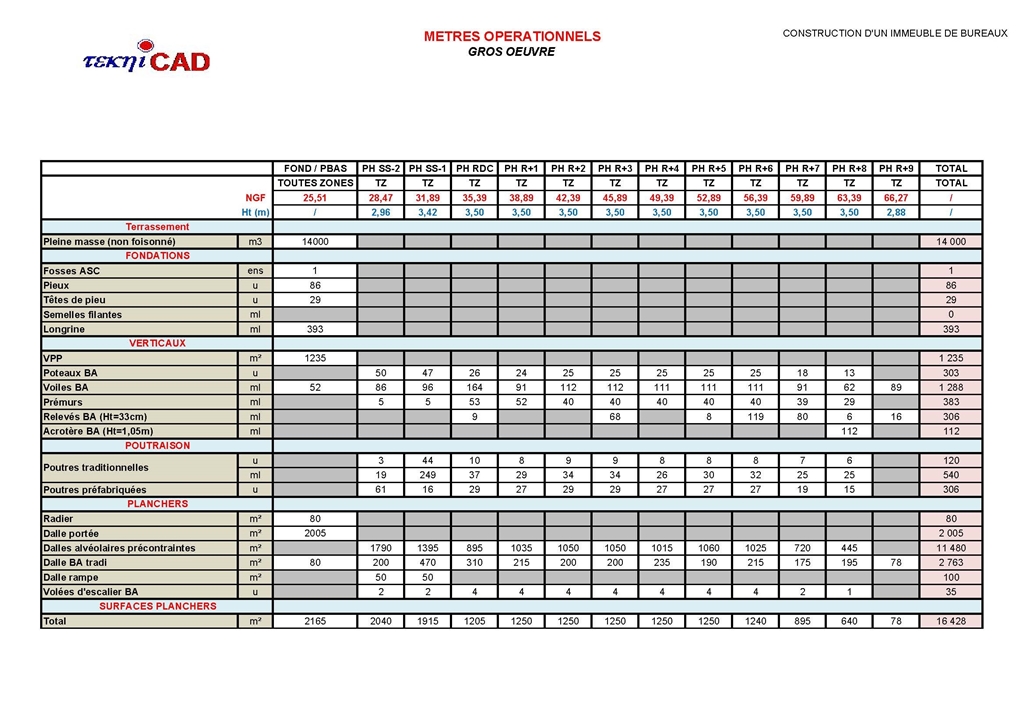

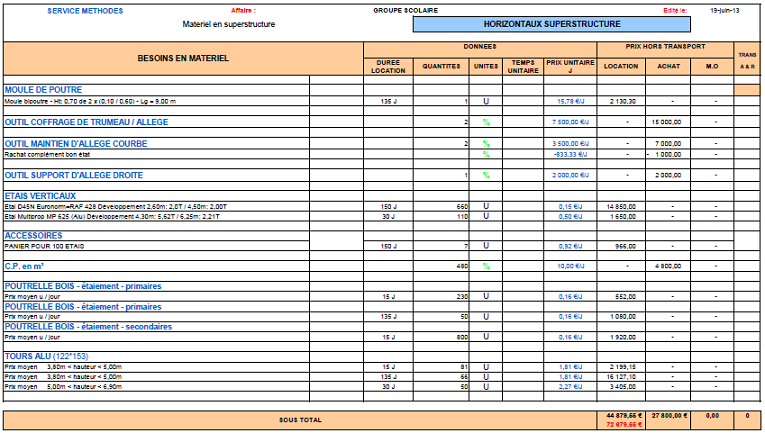

Métrés Opérationnels

Les métrés sont établis globalement. Puis, lors de la préparation, l’ingénieur méthodes établit des métrés partiels pour faire ses chiffrages. Le chef de chantier établit d’autres métrés partiels pour calculer les quantités de béton ou de coffrage à commander ou les heures allouées par tel ou tel ouvrage. Le conducteur de travaux établit, en fin de mois, le métré des ouvrages réalisé pour faire le bilan de chantier ou la facturation.

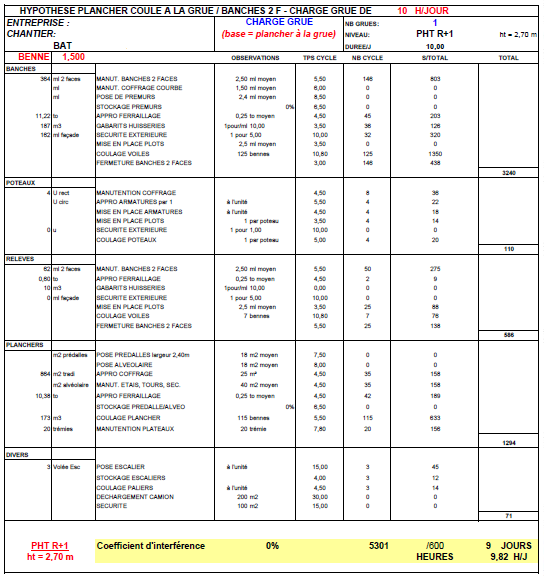

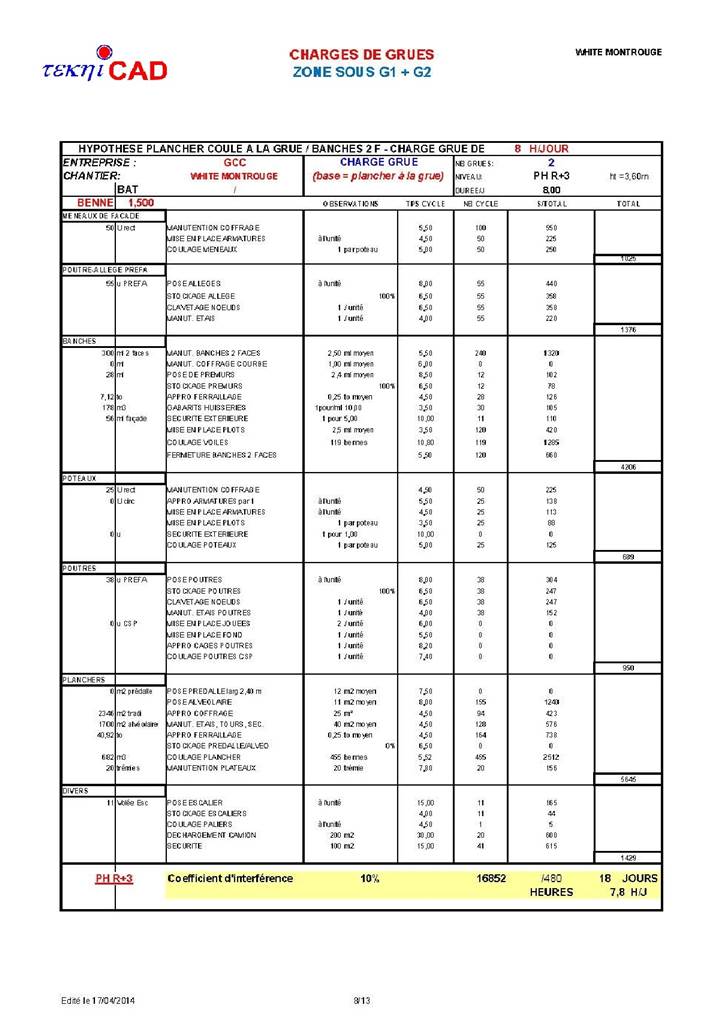

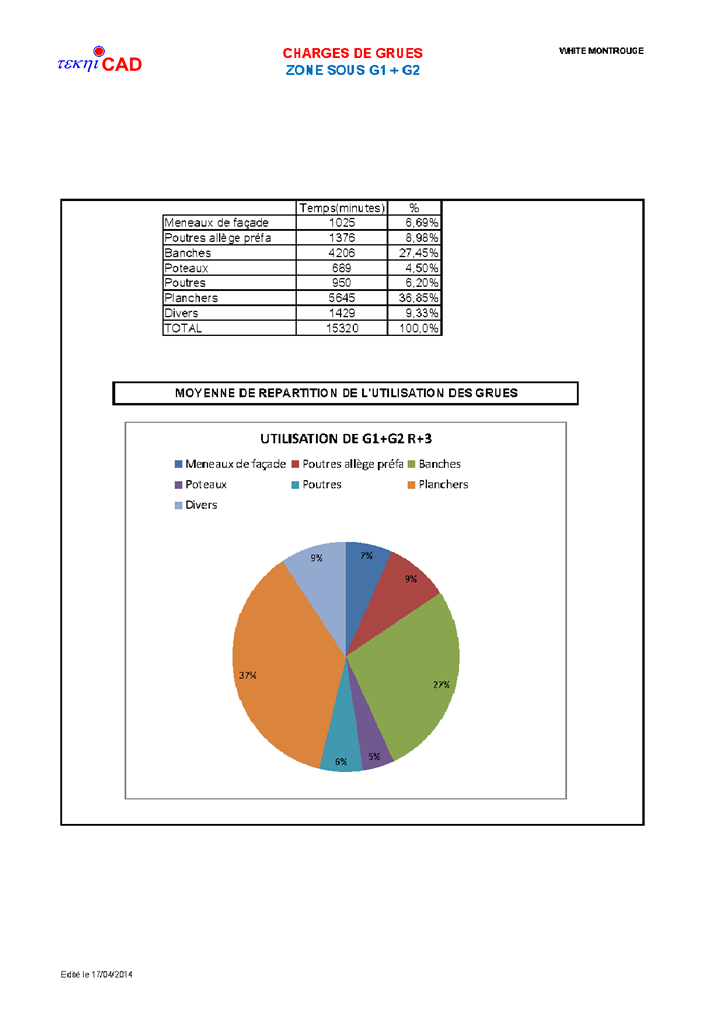

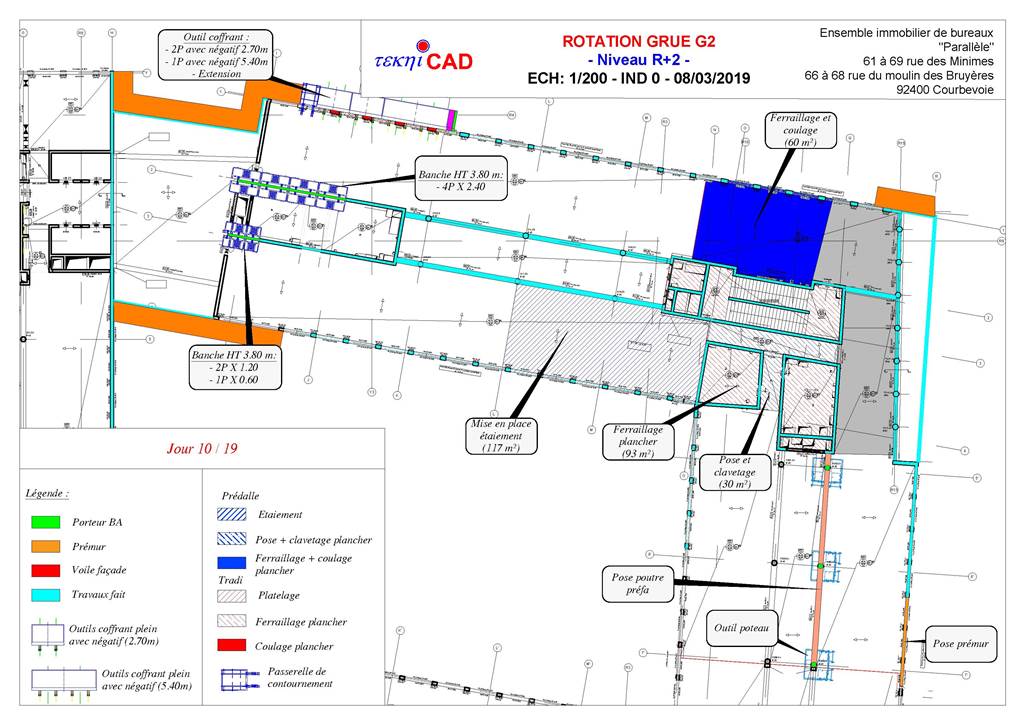

Charges de Grues

La grue est un matériel relativement onéreux, il est donc normal de rechercher son plein emploi pour essayer de diminuer les frais de levage.

Inversement, une grue, dont le temps théorique de travail est trop important part rapport aux horaires de chantier, va freiner l’avancement et entraîner des pertes de temps importantes au niveau de la main d’œuvre.

D’autre part, quand deux équipes utilisant la même grue, si le fonctionnement de celle-ci n’est pas maîtrisé, même si la grue n’est pas saturée, cela se traduira par des pertes de temps sur tous les plans. Il est donc indispensable de faire des calculs précis de temps d’occupation de la grue, d’abord pour éventuellement préciser la cadence, ensuite pour organiser convenablement son chantier.

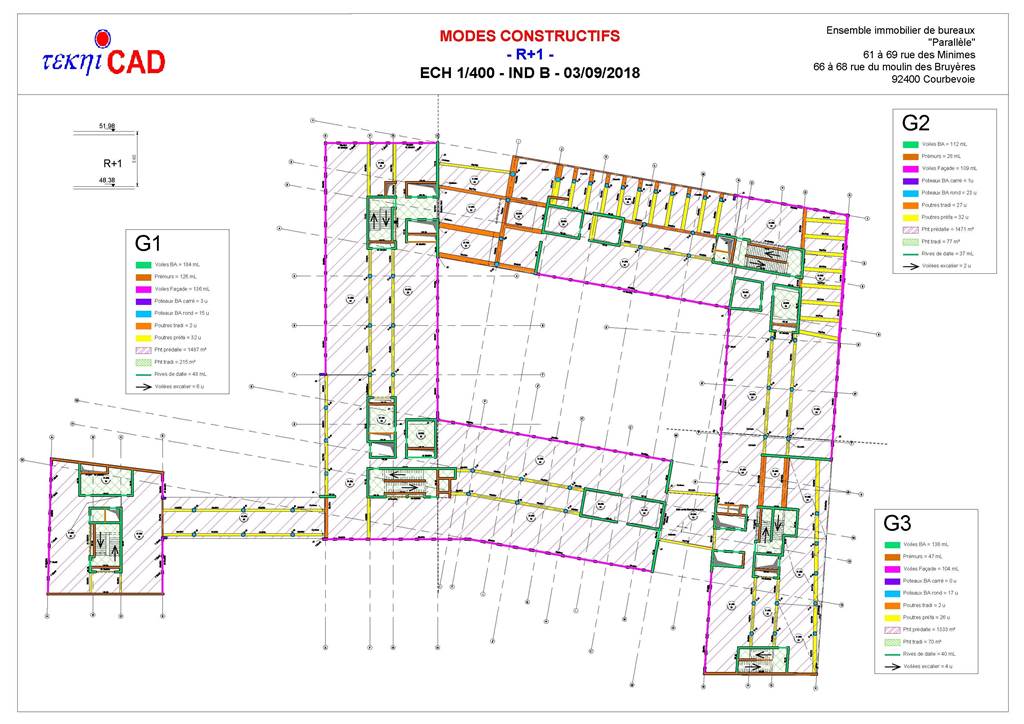

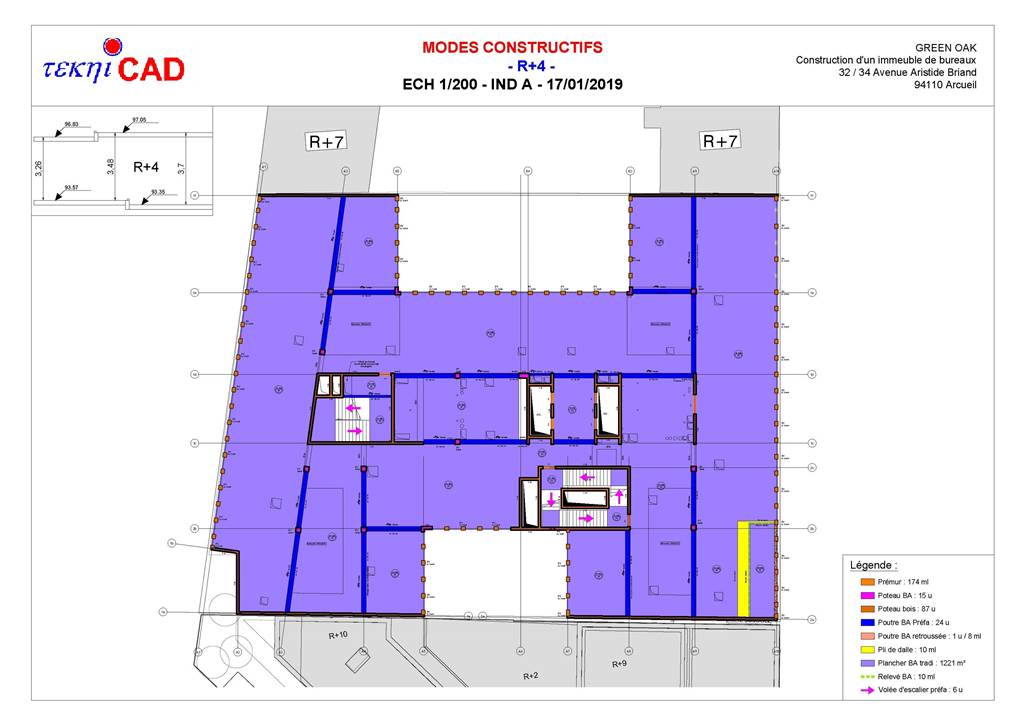

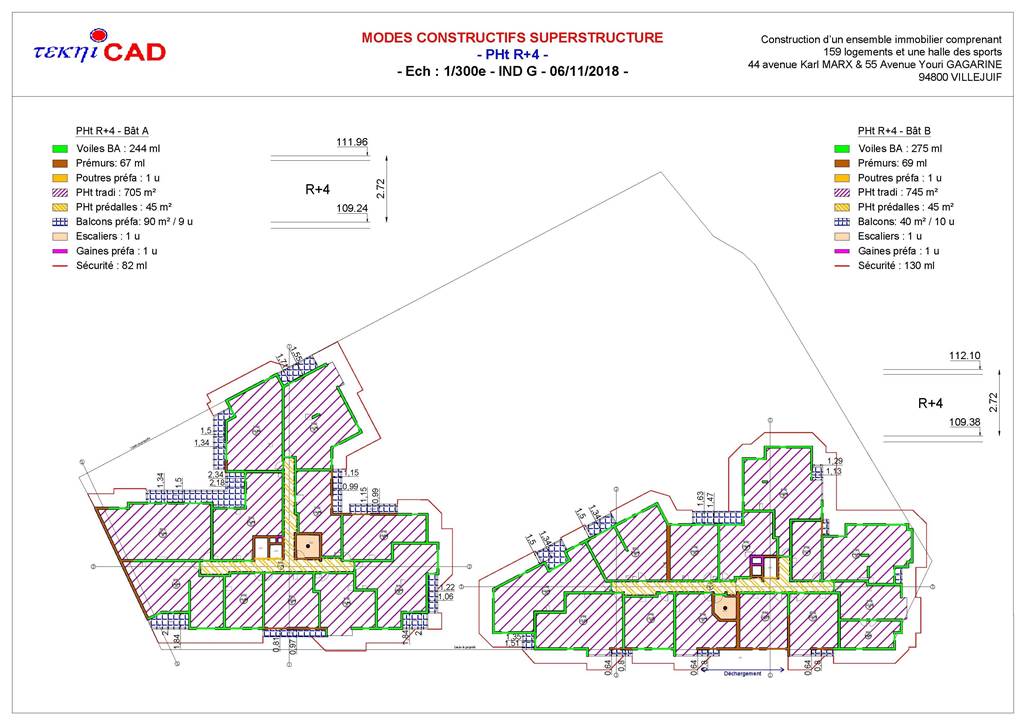

modes constructifs

Les modes constructifs actuellement utilisables sont extrêmement nombreux.

Aucune organisation de chantier ne peut être envisagée sans avoir choisi le procédé de construction.

Il faudra donc procéder par élimination en considérant successivement et dans l’ordre les éléments suivants :

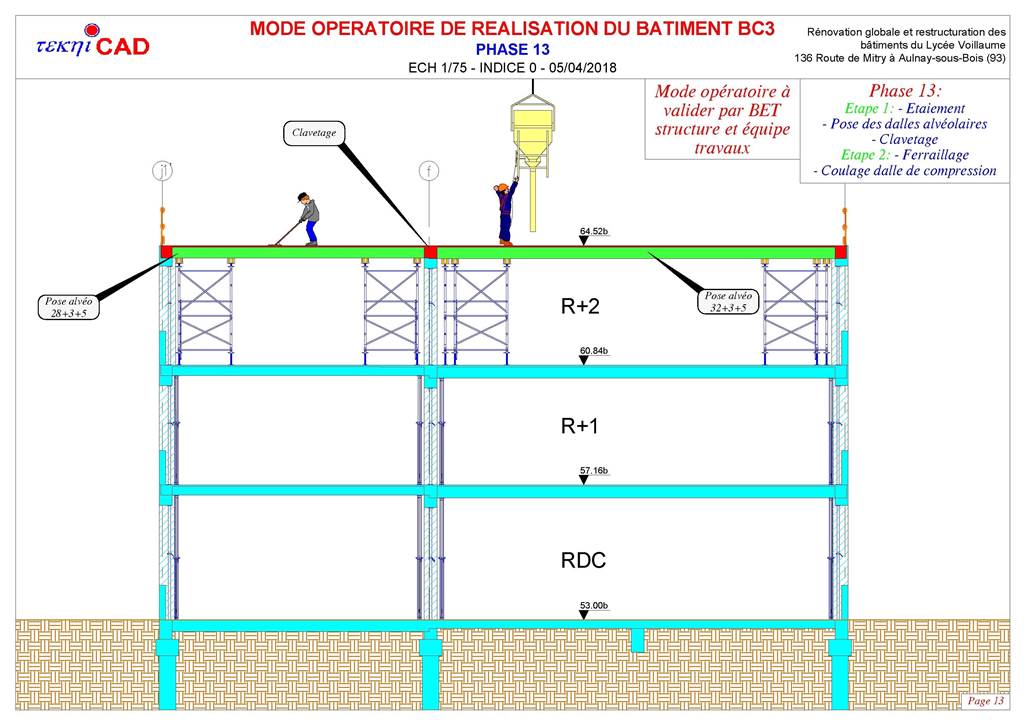

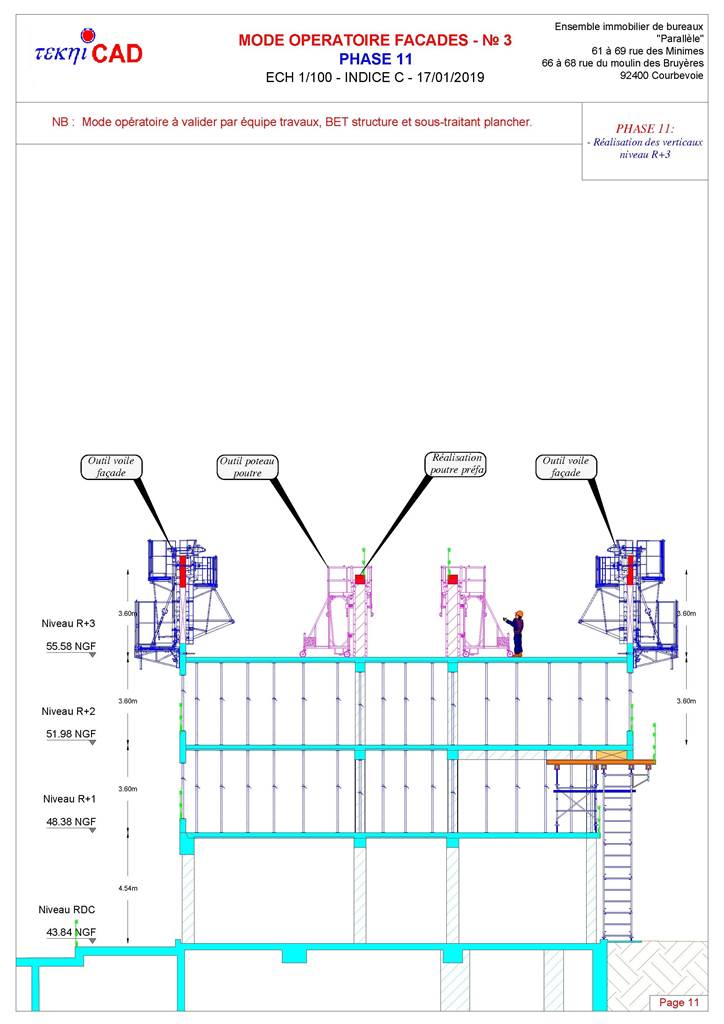

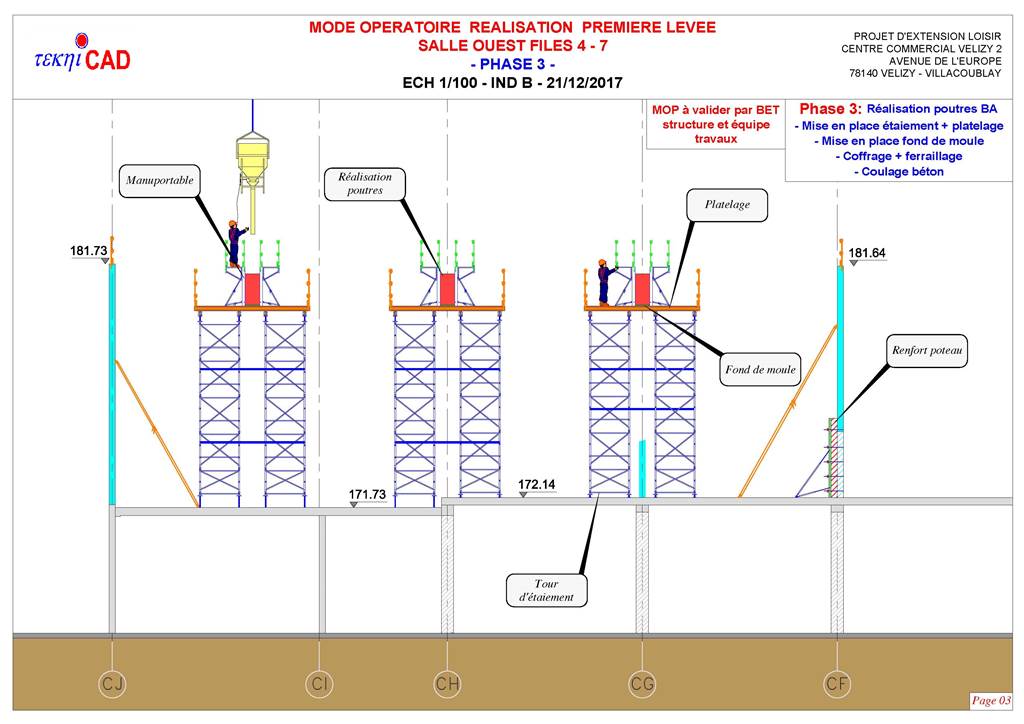

modes opératoires

Un mode opératoire est la représentation graphique d’une procédure de réalisation d’un ouvrage.

Etablir un mode opératoire revient donc à transposer sur le papier, le travail des ouvriers, en tous cas tel qu’il doit être fait pour respecter :

- Leur propre sécurité et celle des autres,

- Les « règles de l’art » définies par les plans et les DTU,

- Les cadences de travail imposées par le planning,

- L’environnement.

Une obligation réglementaire :

La réglementation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail concernant le secteur du BTP découle pour l’essentiel du code du travail et des directives européennes transposées dans notre législation nationale.

L’employeur est responsable :

- De la sécurité et de la santé des salariés de son entreprise.

- Des dommages causés à des tiers par sa faute, du fait de ses salariés ou des choses qui sont sous sa garde,

- Du respect des préconisations des BET et BC concernant la réalisation des ouvrages à sa charge.

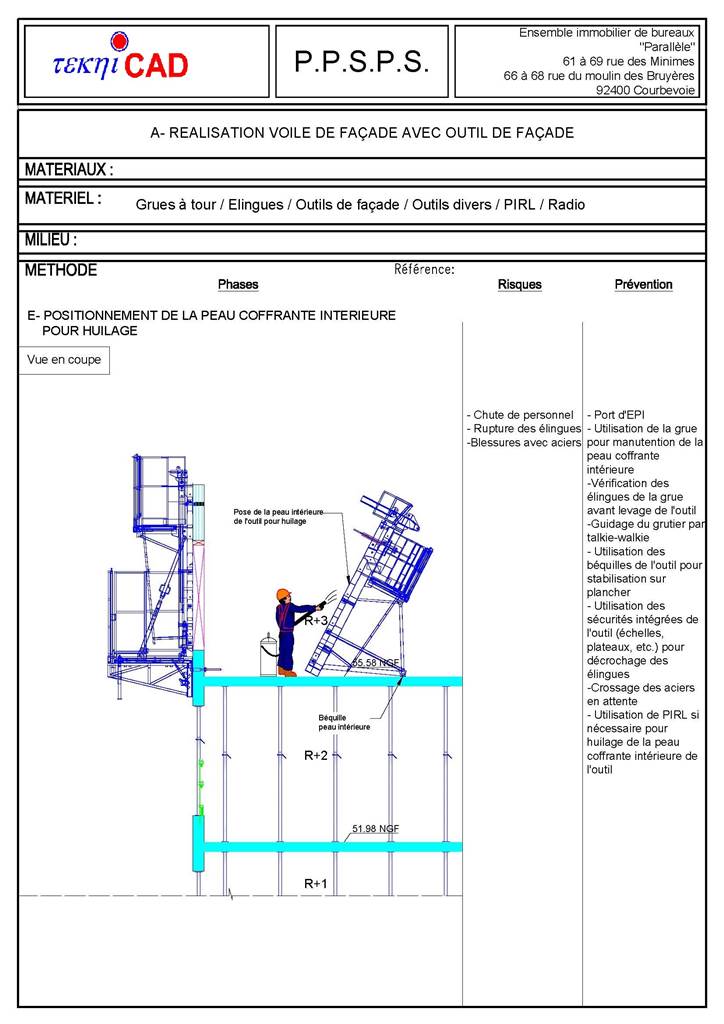

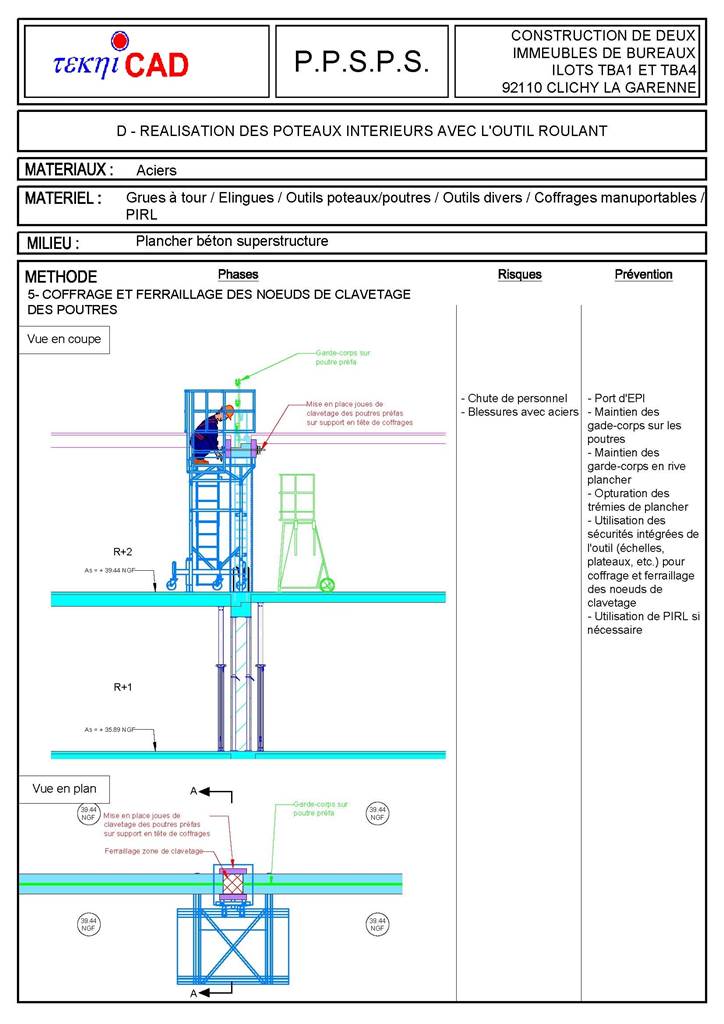

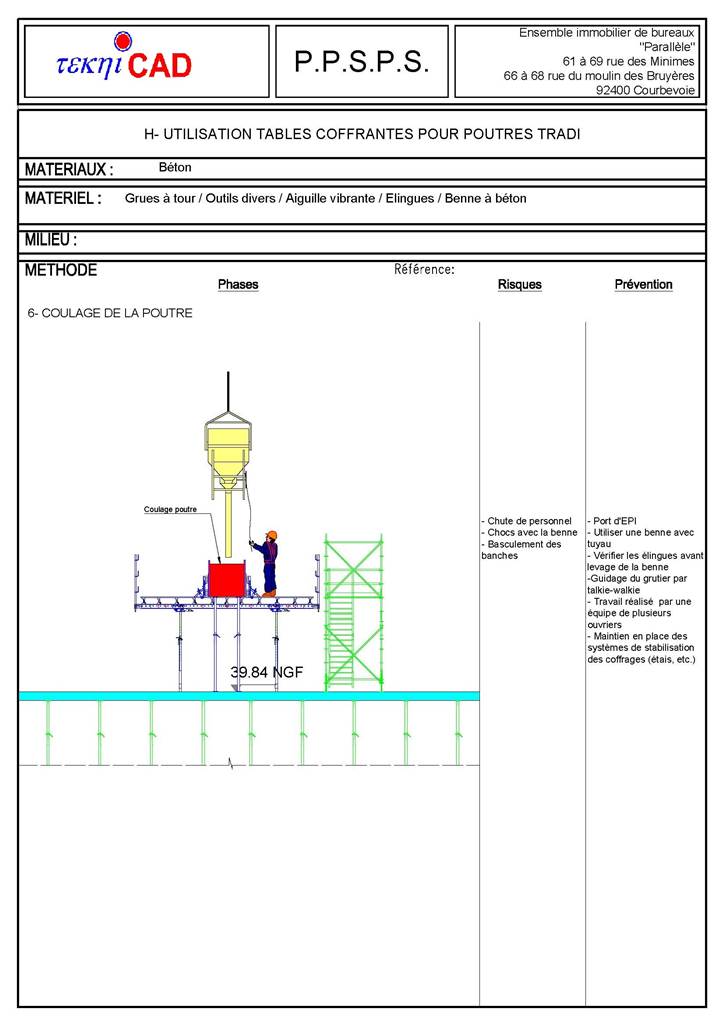

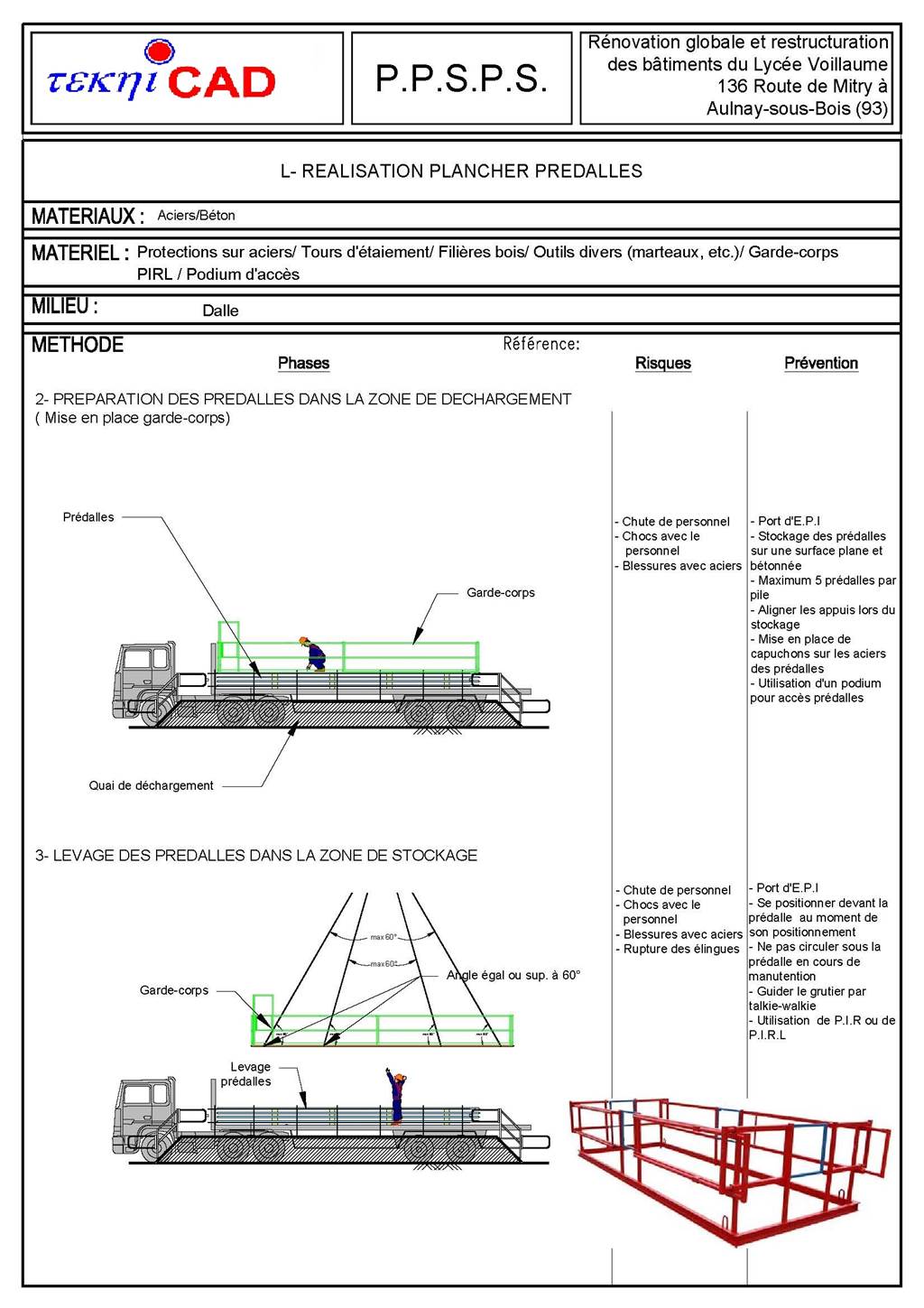

les fiches de tâches ppsps

Le chantier demeure un lieu à risque voir dangereux si l’on y prête pas attention. Une analyse fine des procédures à respecter pour la mise en place des modes opératoires et constructifs est nécessaire. Ces procédures s’additionnent en complément de la partie administrative du PPSPS de l’entreprise (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).

TEKNICAD conseille l’entreprise et réalise les mises en forme de ces fiches tâches.

L’Entreprise possède très souvent le socle du PPSPS, c’est-à-dire la partie administrative du document.

En revanche, la partie « intelligente » du PPSPS, à savoir les modes opératoires (ou fiches taches) est souvent du ressort de l’encadrement de chantier et du bureau des Méthodes.

Après analyse des modes constructifs et opératoires de l’opération, les acteurs du chantier doivent se concerter pour définir en commun les procédures exactes à utiliser pour la mise en œuvre des travaux, et cela tâche par tache.

Le bureau des Méthodes doit alors réaliser, en concordance avec la réalité du terrain, le mise en « fiche » de ces procédures opératoires.

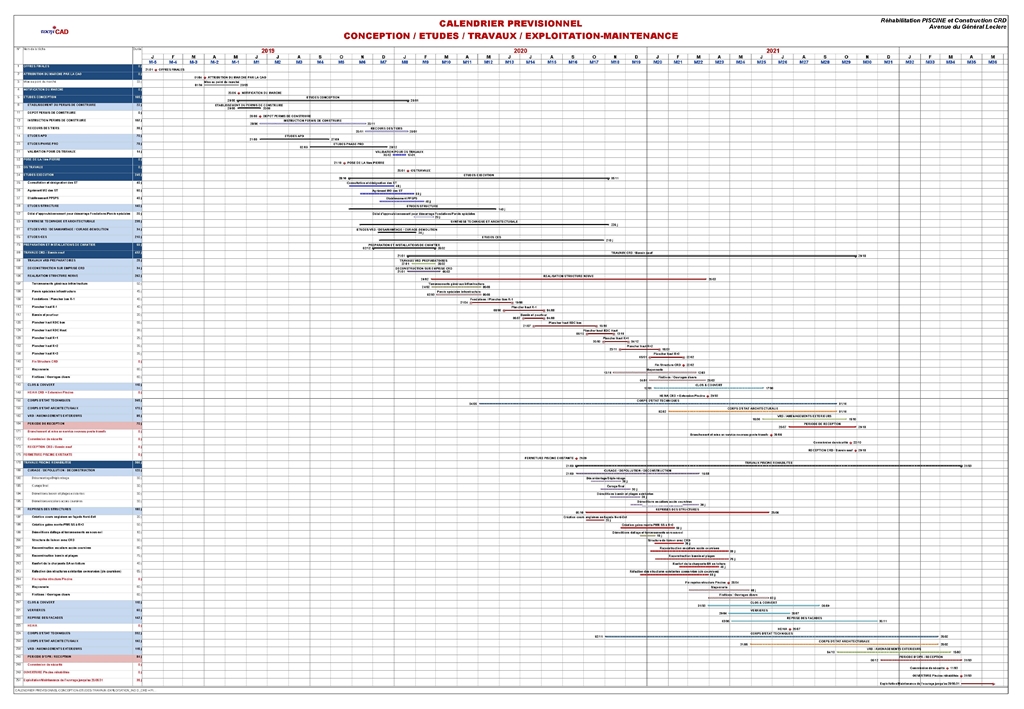

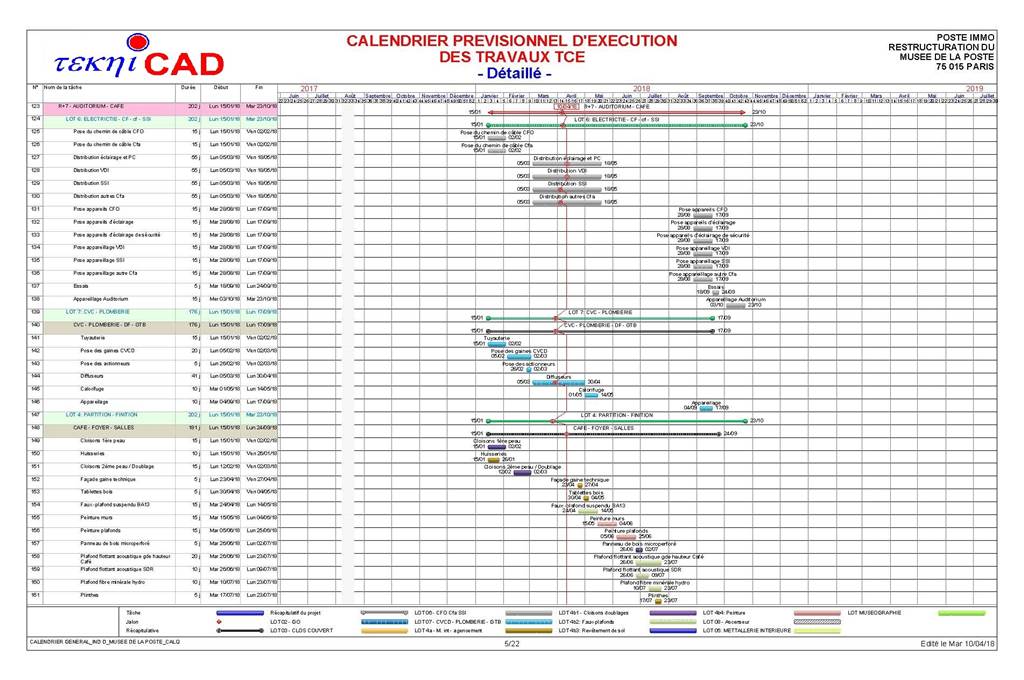

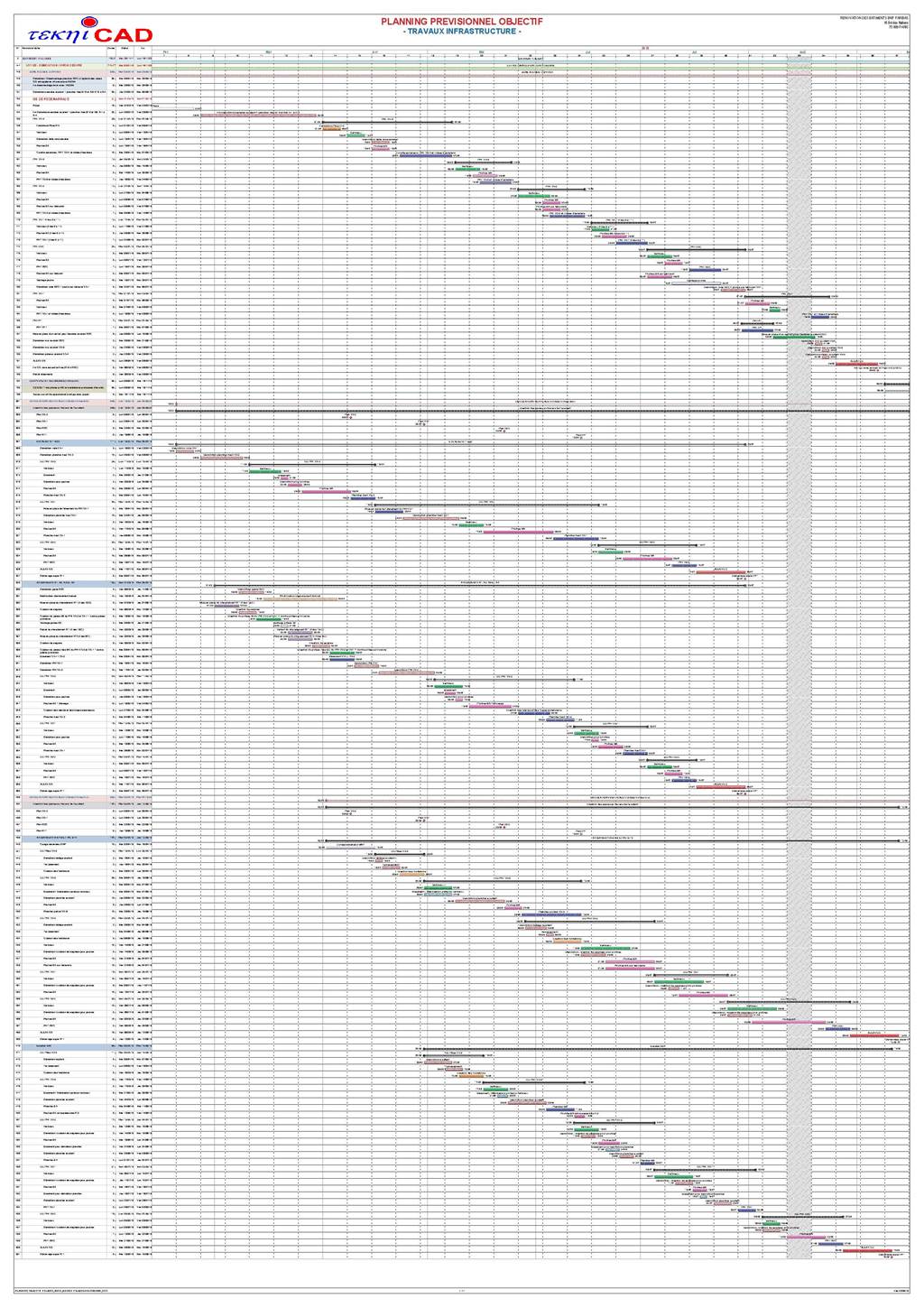

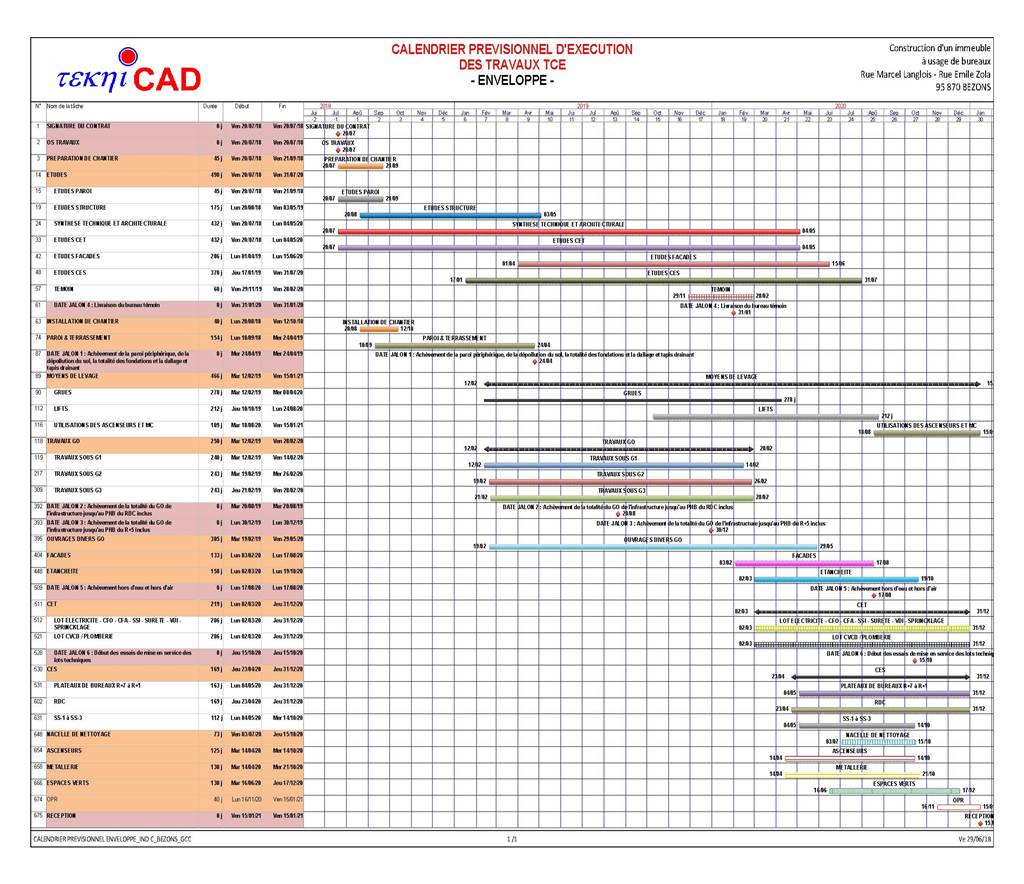

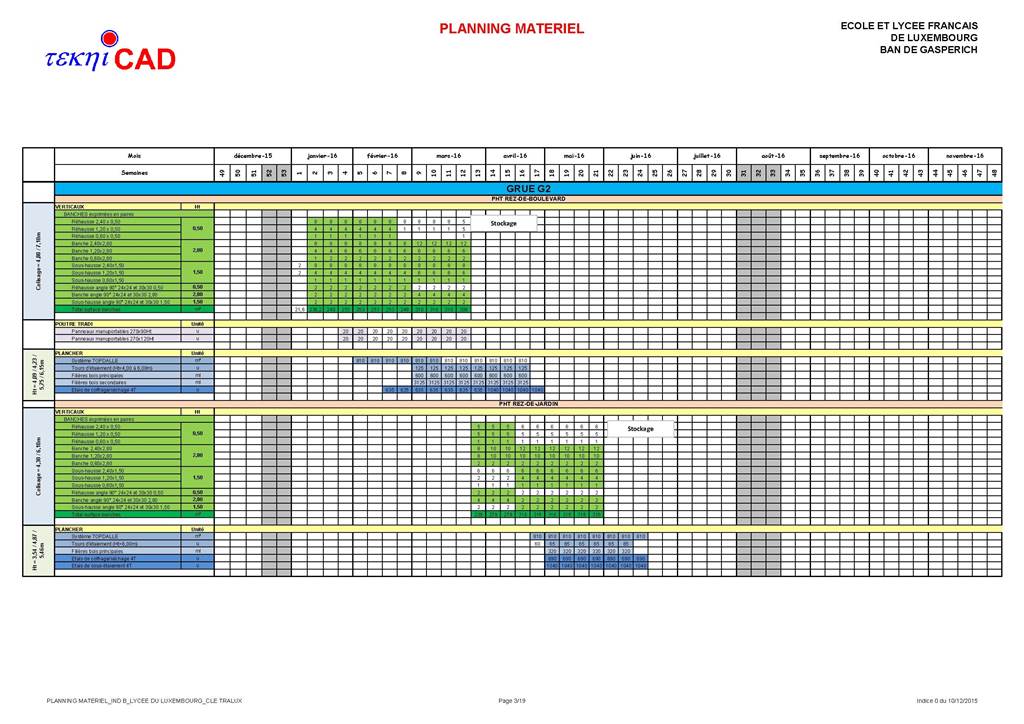

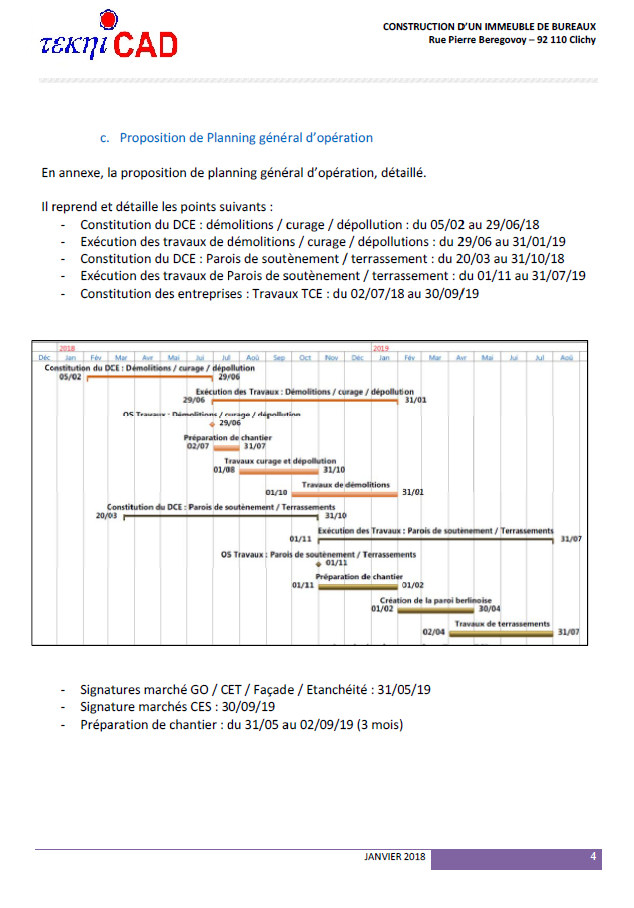

les plannings études et travaux

Préparer un chantier, c’est simuler de façon théorique son déroulement et chercher à apporter des solutions aux contraintes rencontrées.

Il n’est pas possible d’apporter simultanément, brutalement des solutions à tous les problèmes. Il faut donc procéder progressivement et décomposer le chantier en éléments les plus indépendants possible des uns des autres.<

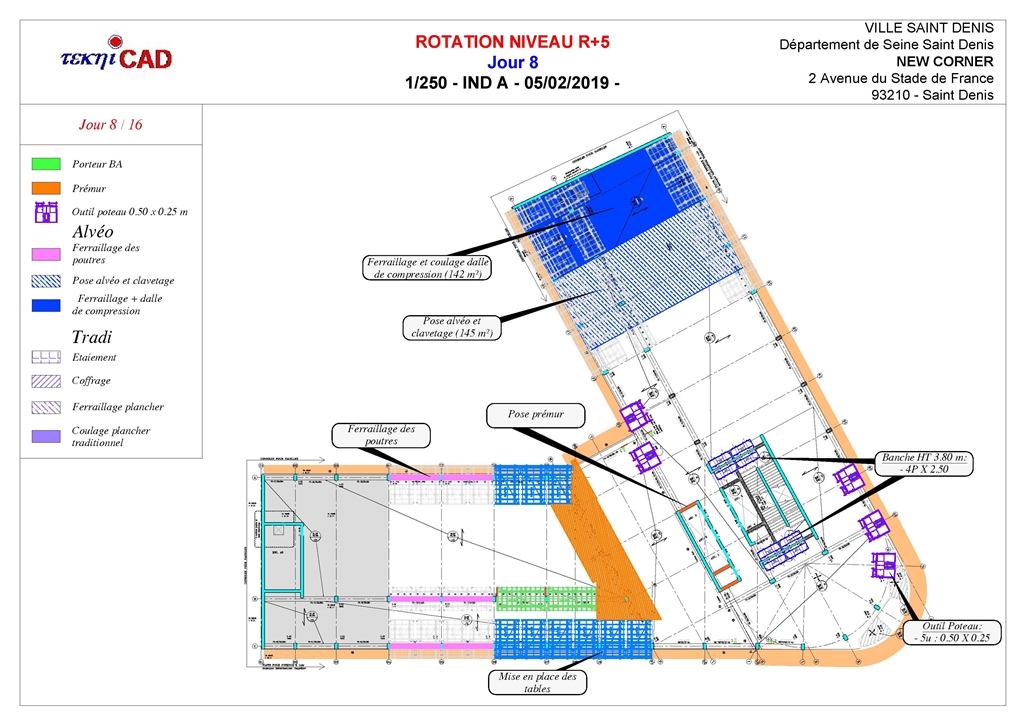

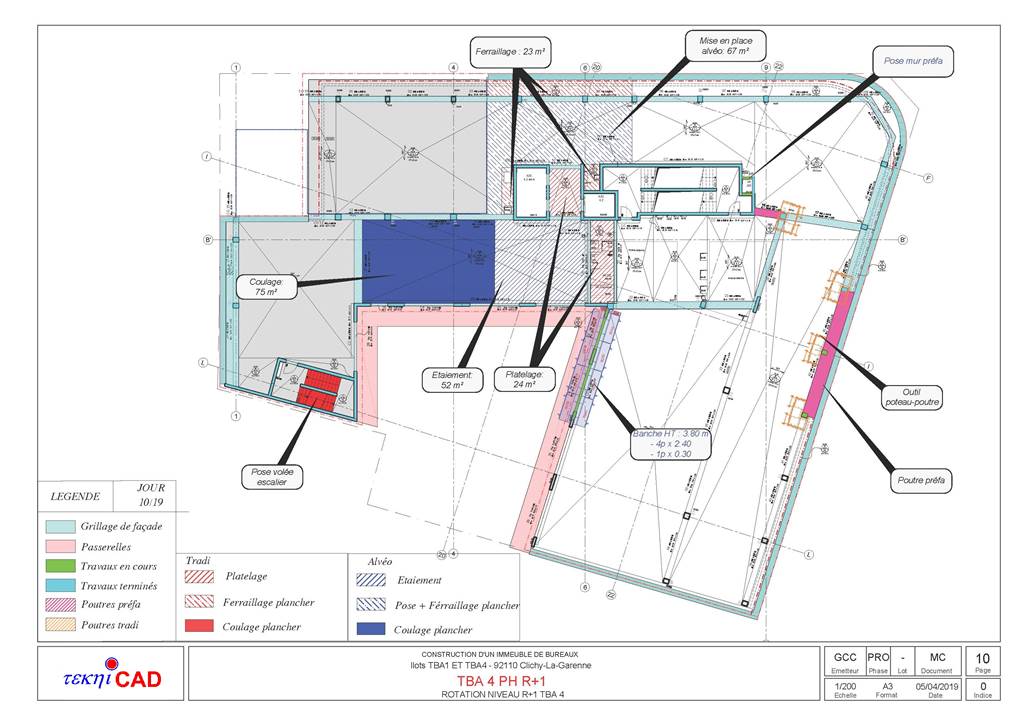

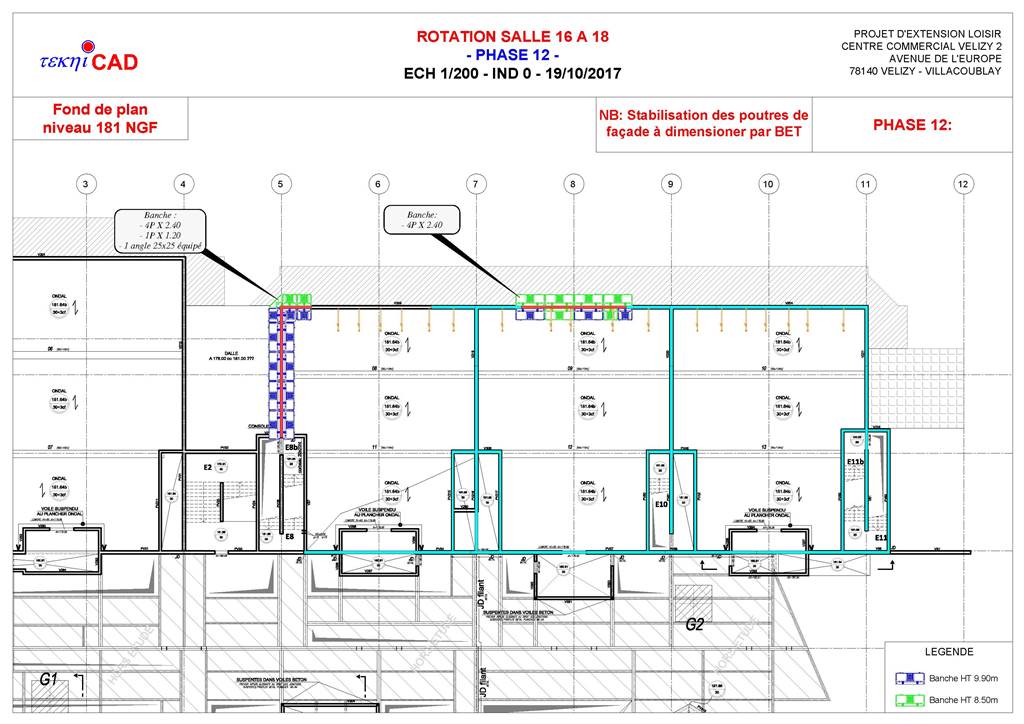

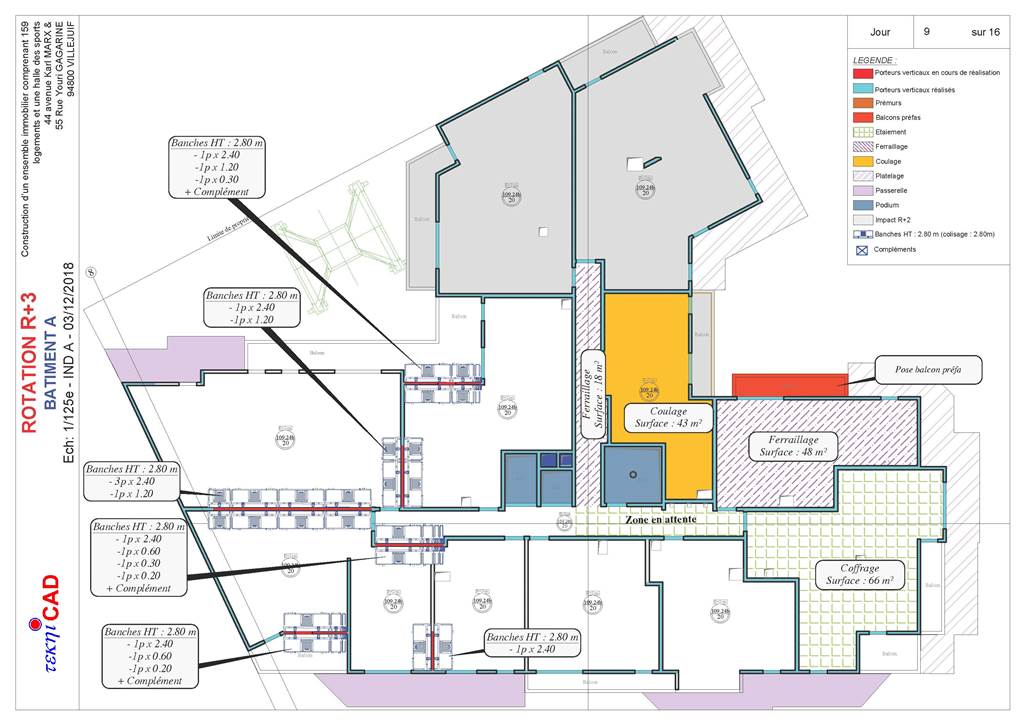

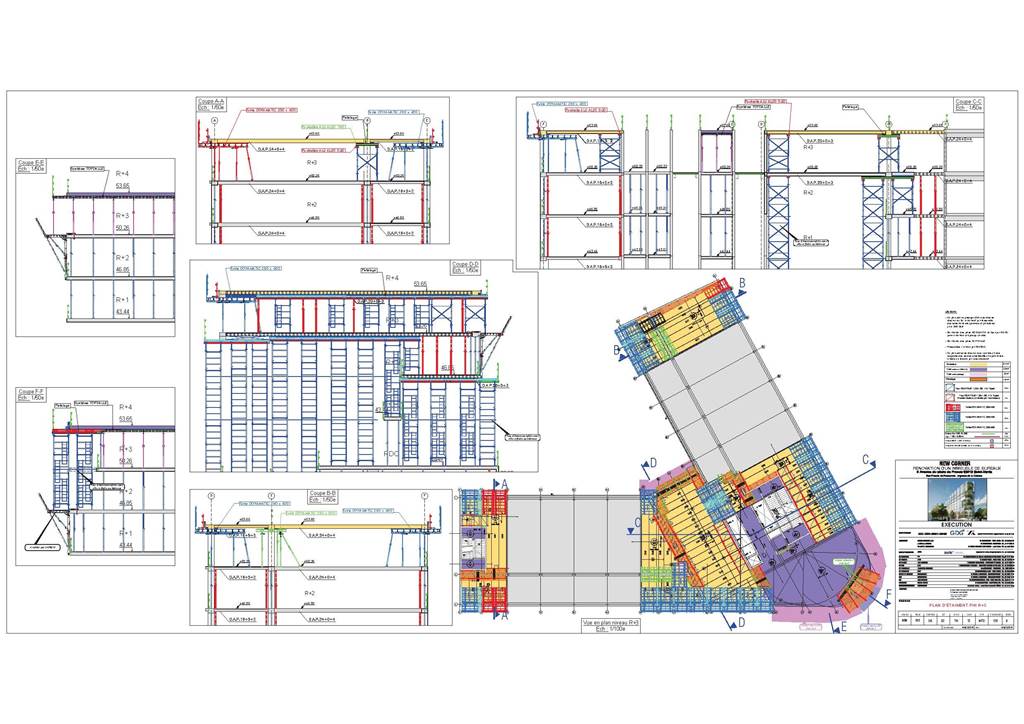

les cycles de rotations

- La répétitivité,

- Le mode constructif possible,

- Les contraintes de synchronisation.

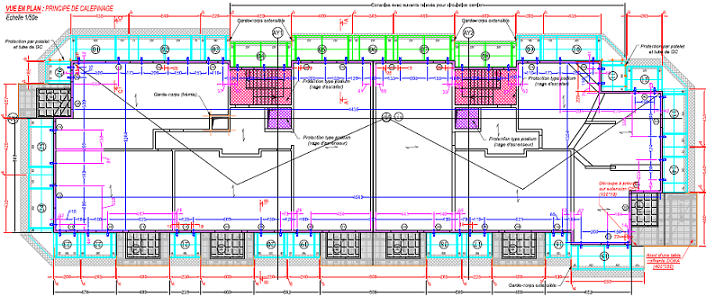

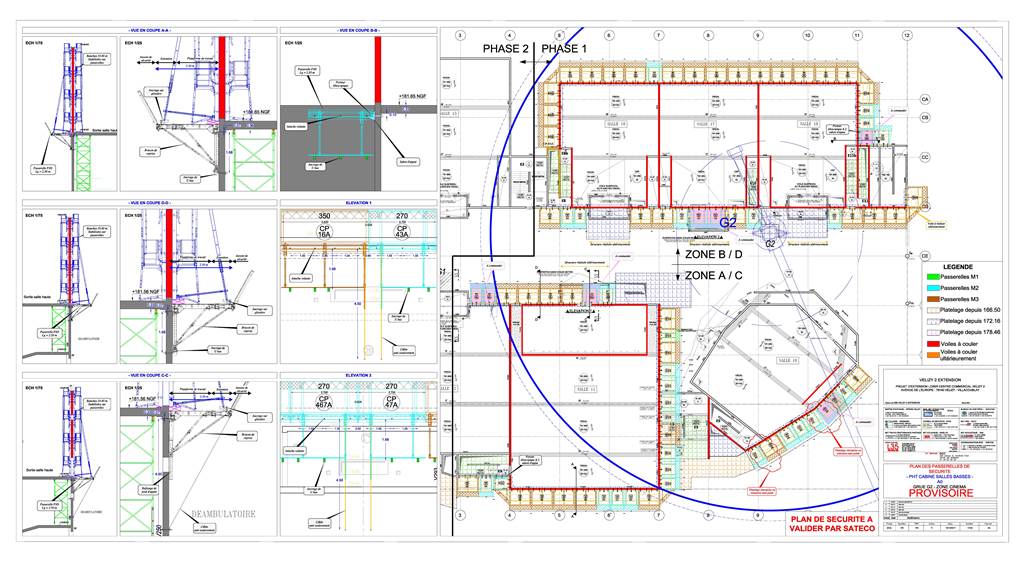

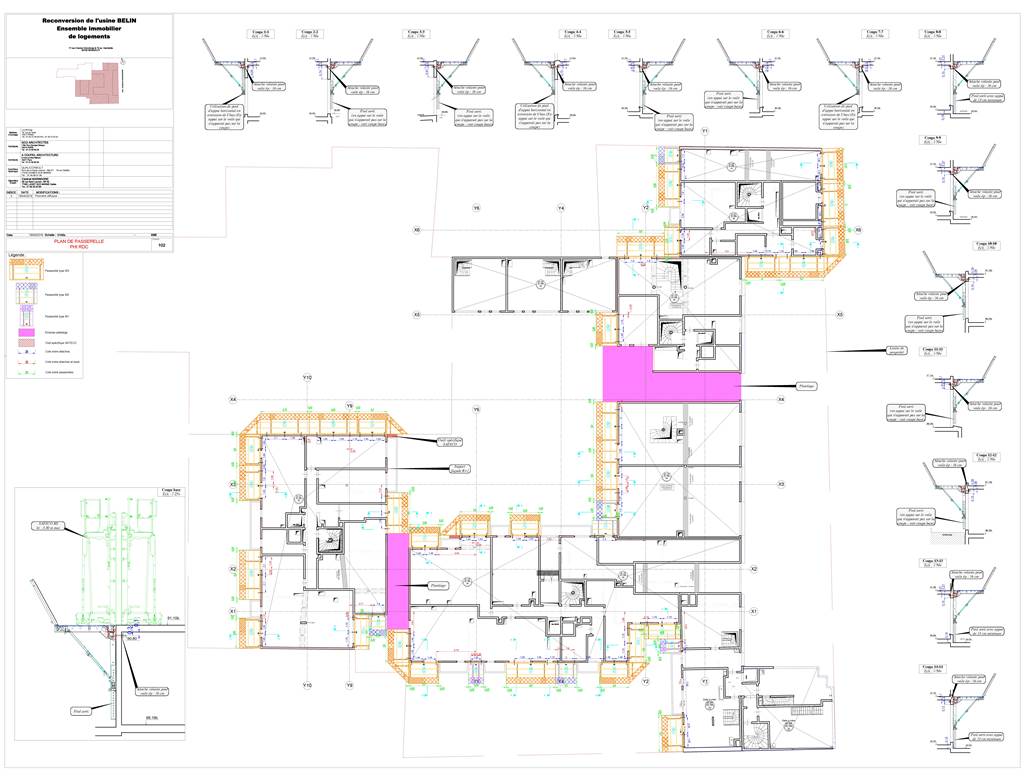

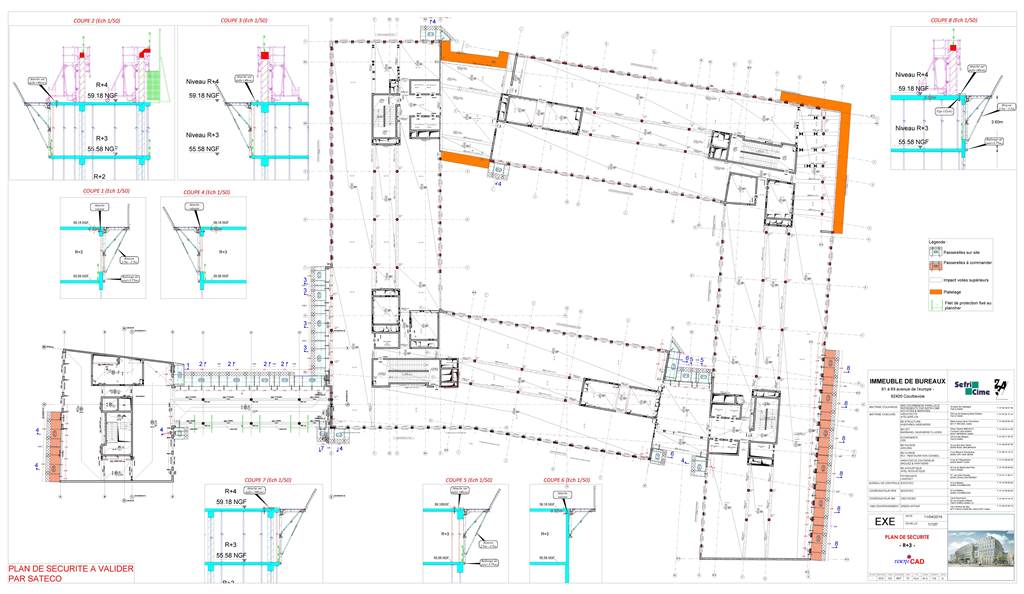

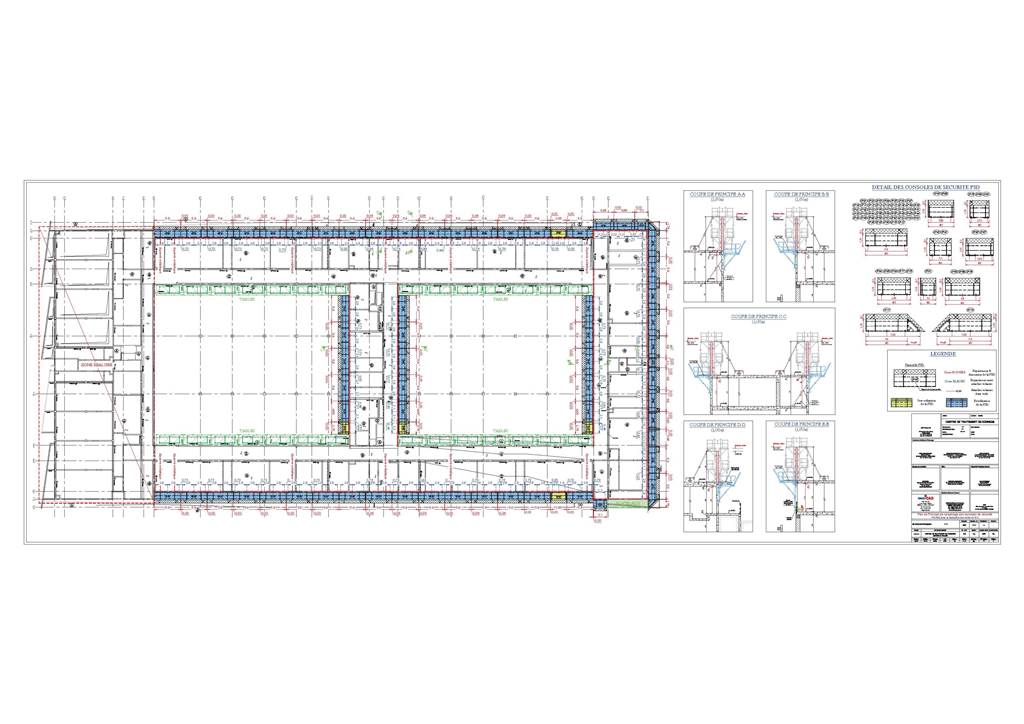

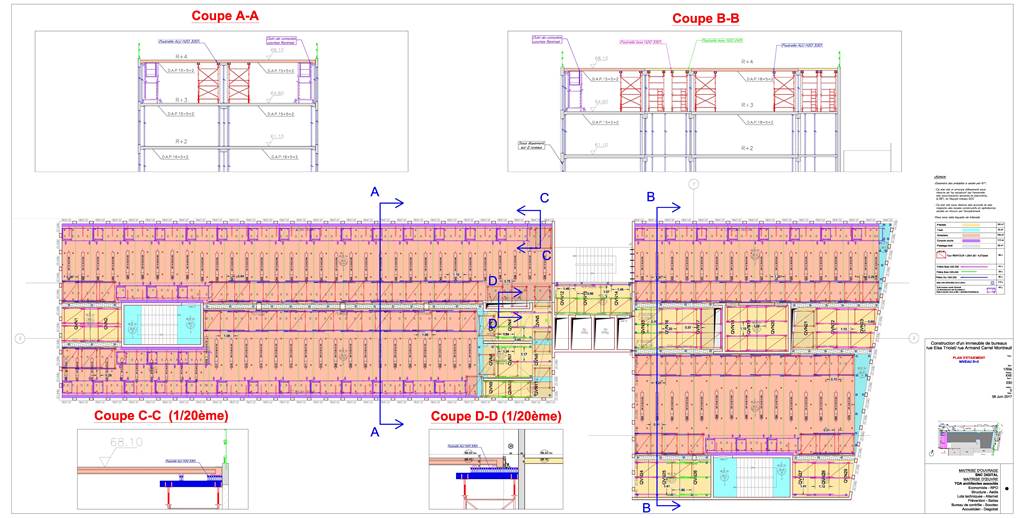

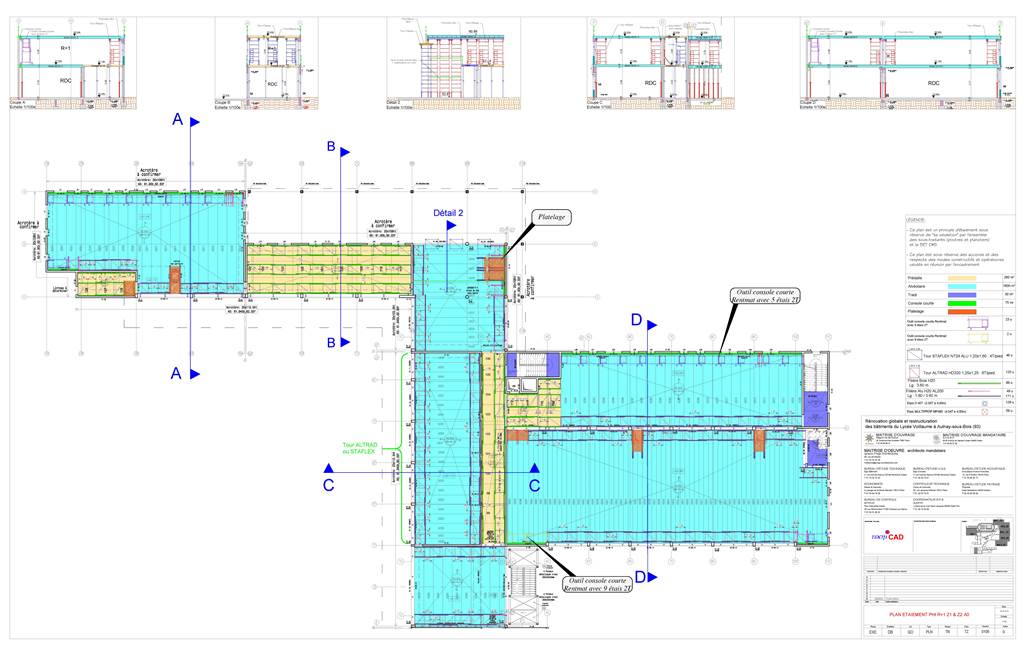

les plans de consoles et sécurité

La réalisation des plans de sécurité sur une opération de BTP est une obligation tant du point de vue de la sécurité que de celui de la qualité de la productivité.

Les plans de sécurité doivent être conçu pour permettre d’effectuer aisément et en toute sécurité, la pose, la stabilisation et le réglage des coffrages des verticaux et dans certains cas, des horizontaux, la circulation en périphérie des façades du bâtiment et au droits des trémies de plancher.

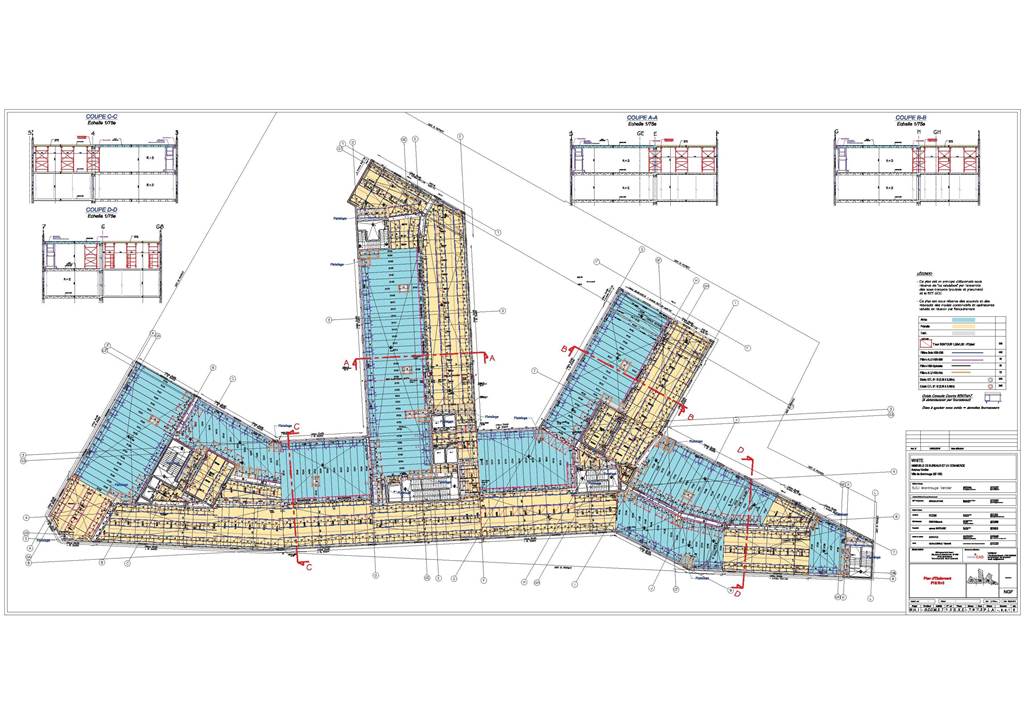

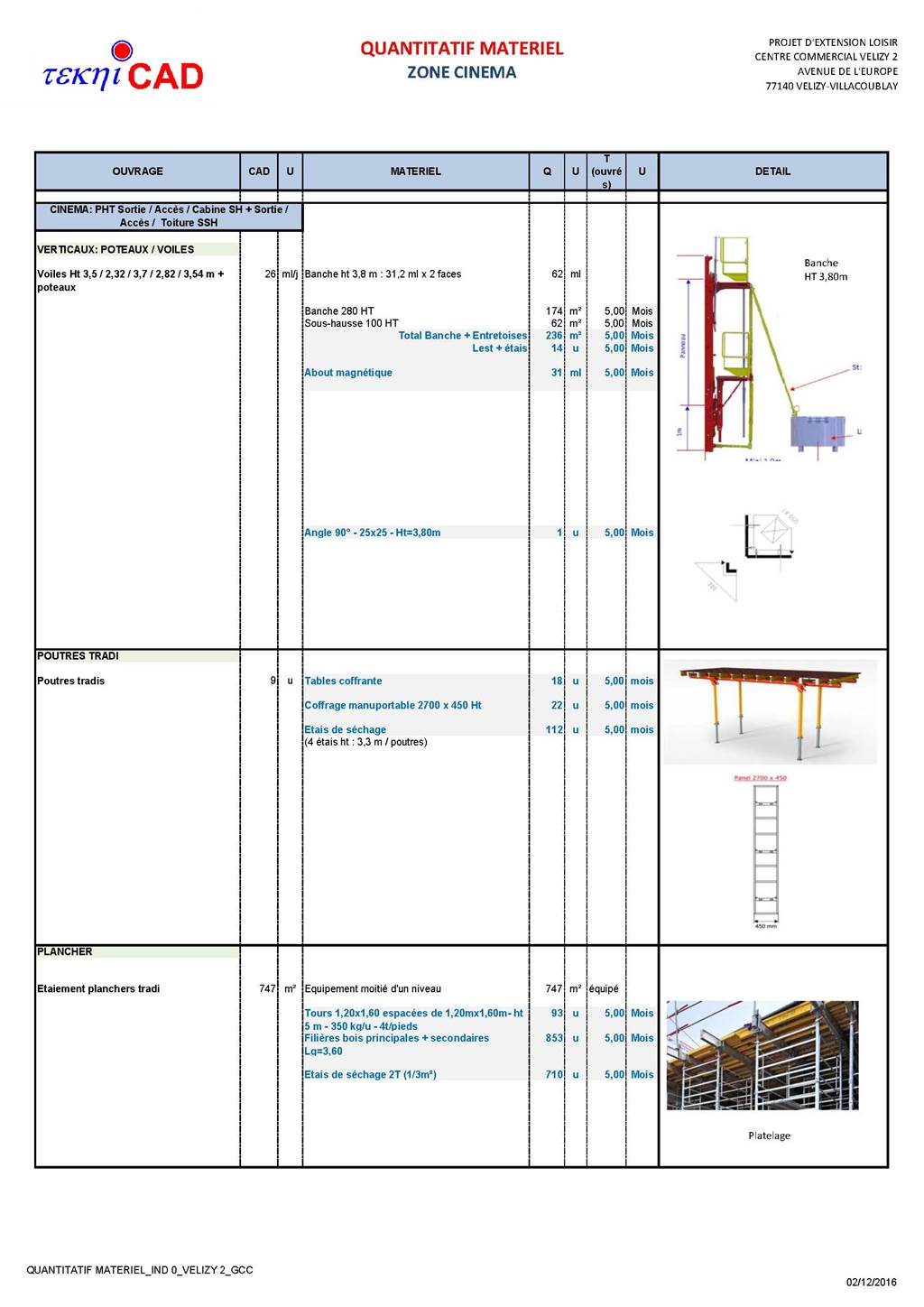

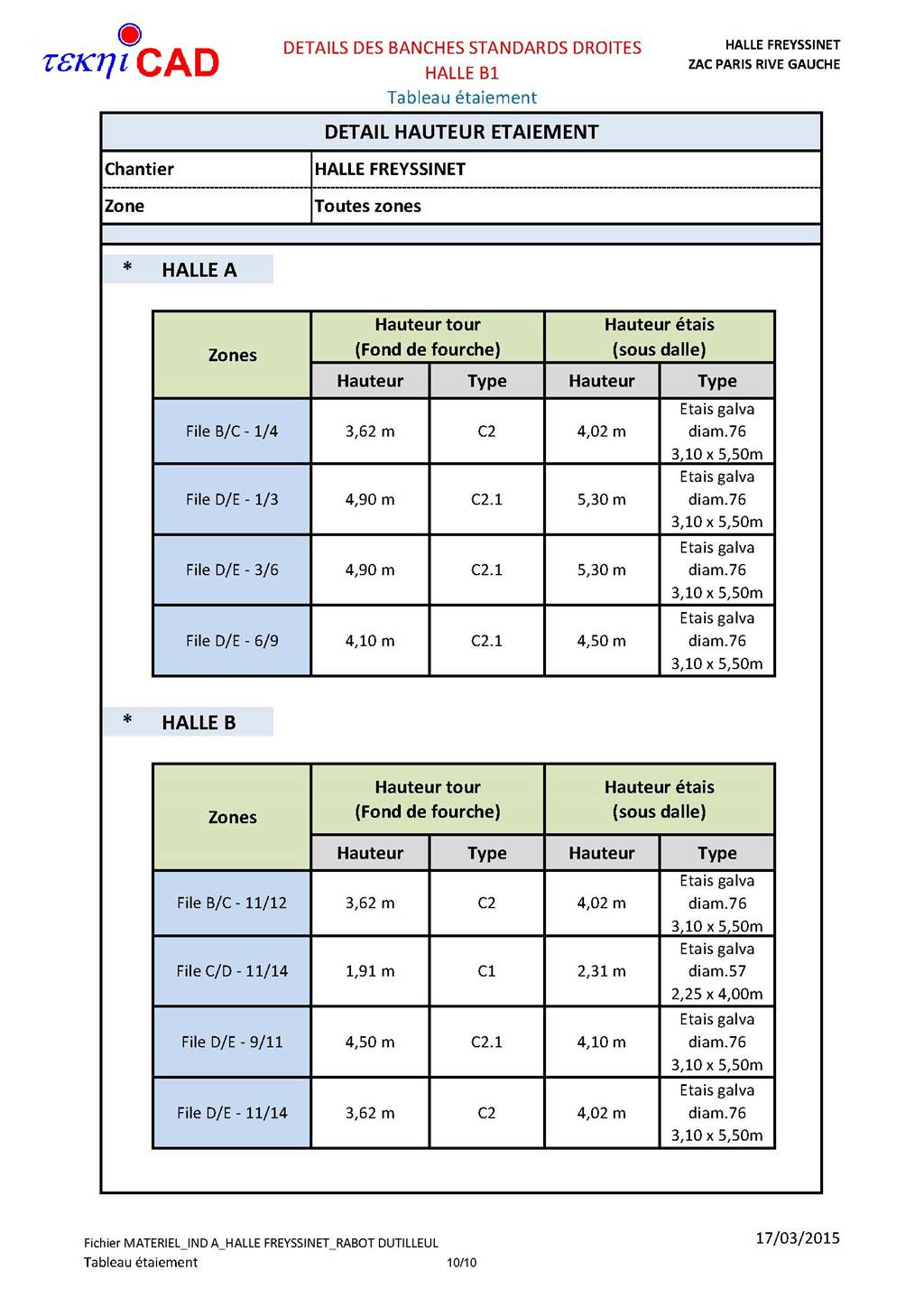

les plans d'étaiement et de sous-étaiement

Les plans d’étaiement doivent être conçu avec l’encadrement du chantier et le fournisseur du matériel de coffrage, voir le « poseur » surtout si celui-ci est un sous-traitant de l’entreprise.

Ces plans requièrent donc une énorme attention de la part de l’encadrement du chantier, tant dans leurs élaborations que dans la mise en œuvre in situ.

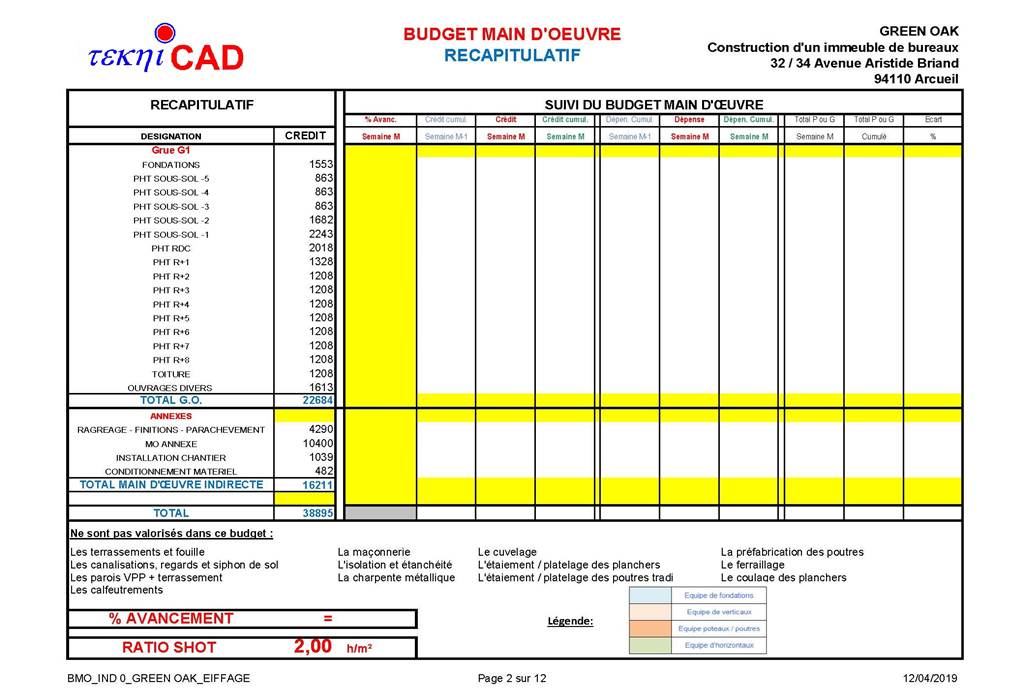

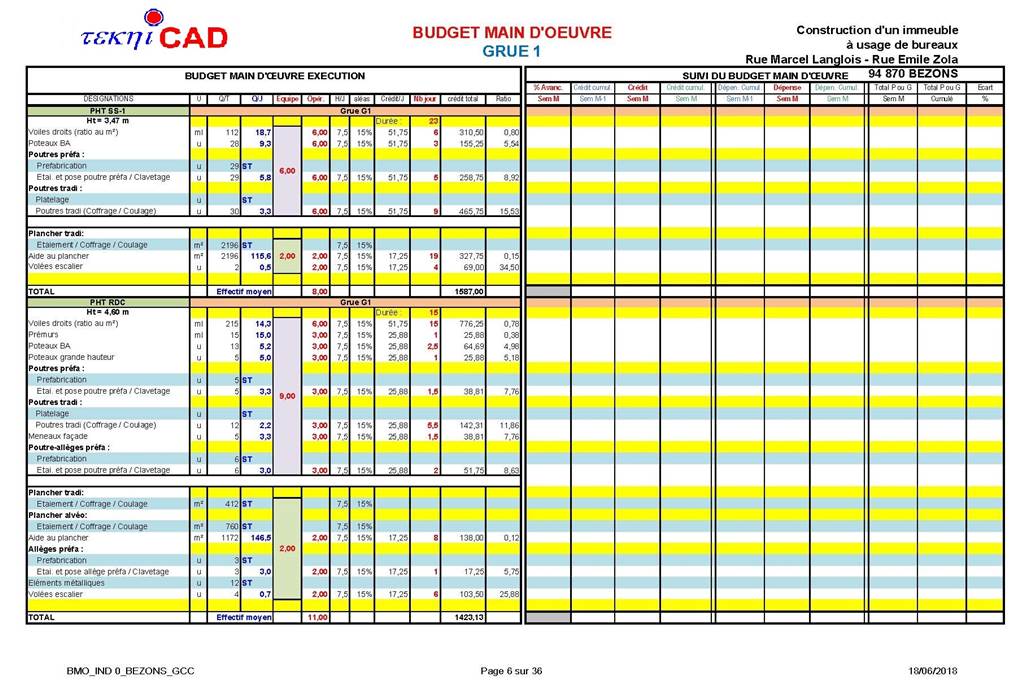

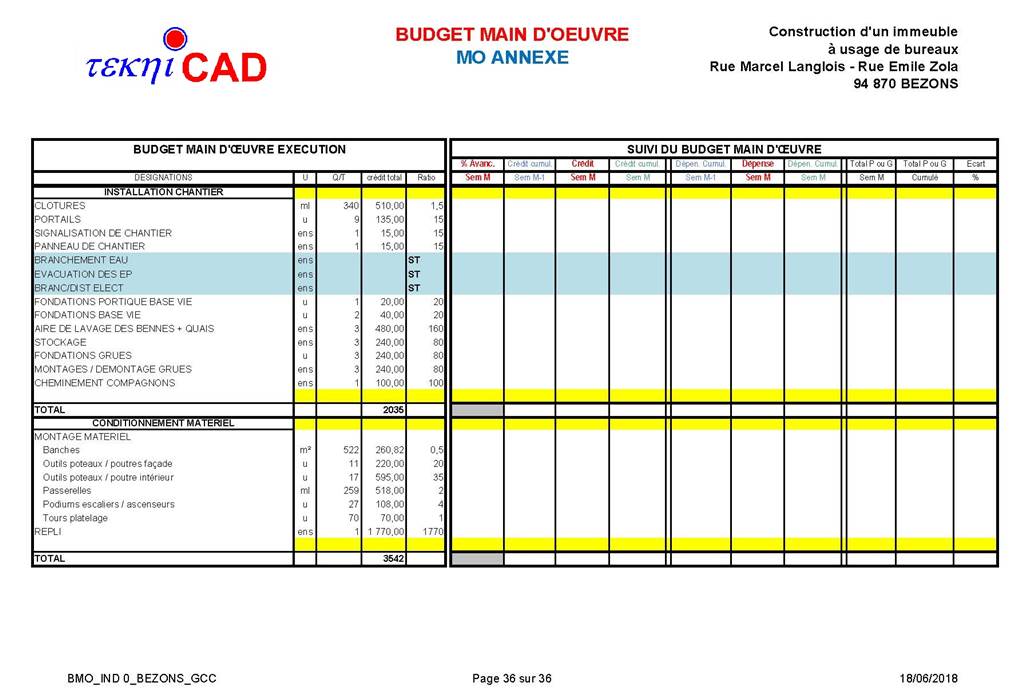

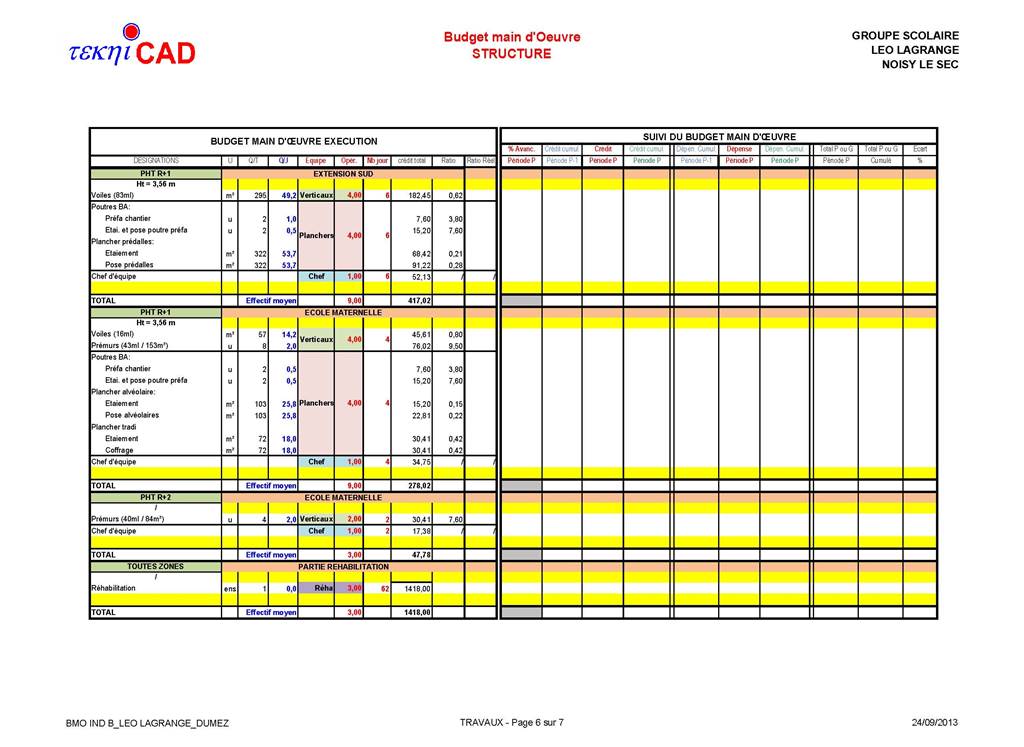

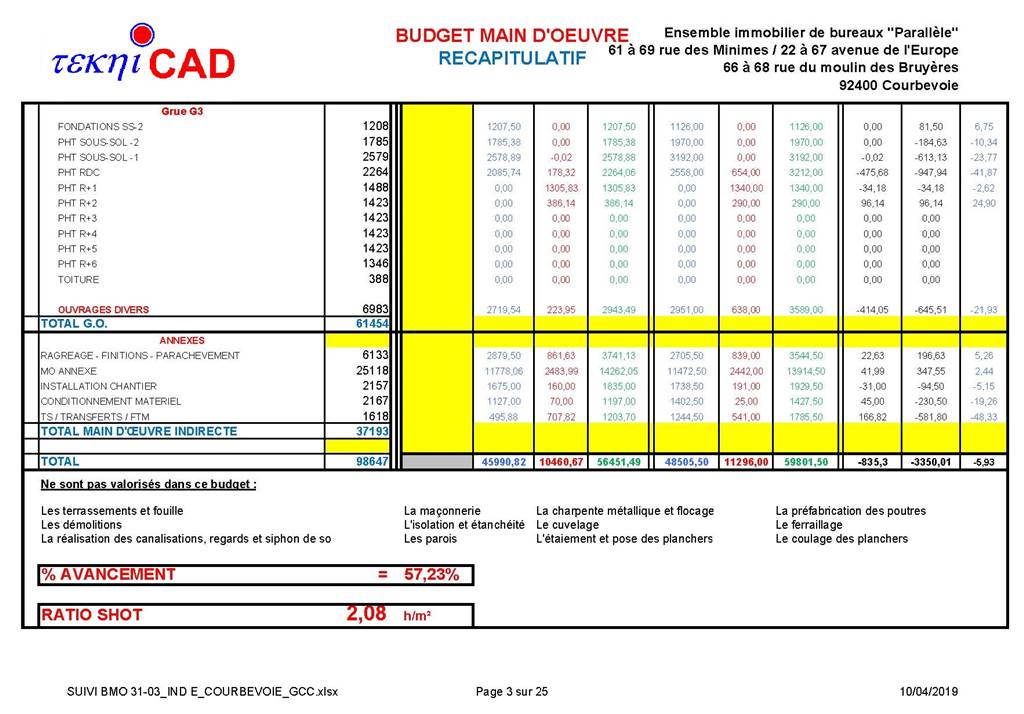

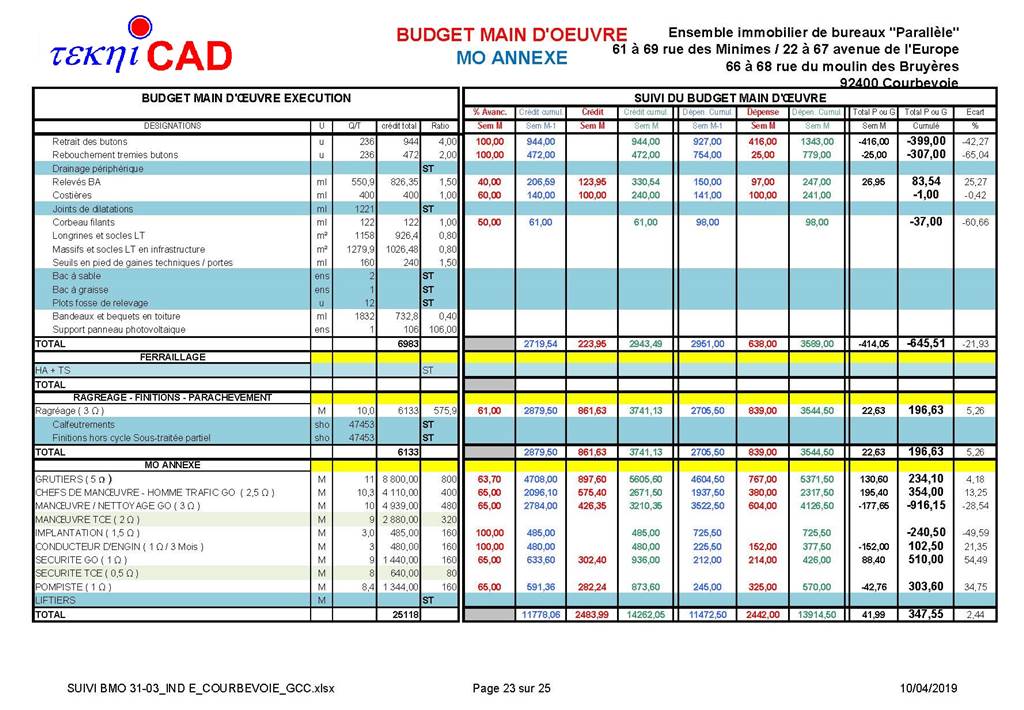

les budgets main d'oeuvres

- Si le chantier marche « bien », il dégagera une marge supplémentaire,

- S’il marche « mal », il fera apparaître une perte,

- Le budget d’exécution sera indépendant du prix de vente, ce qui ne veut pas dire que lorsqu’un prix de vente est particulièrement serré, il ne faut pas faire d’efforts pour diminuer le prix de revient. Cela veut dire que les heures allouées sont toujours, quelque soit le prix de vente, calculés à partir des heures à l’efficacité 60 suivant les mêmes normes.

- Il faut définir les normes de calcul des heures allouées à partir de l’efficacité 60.

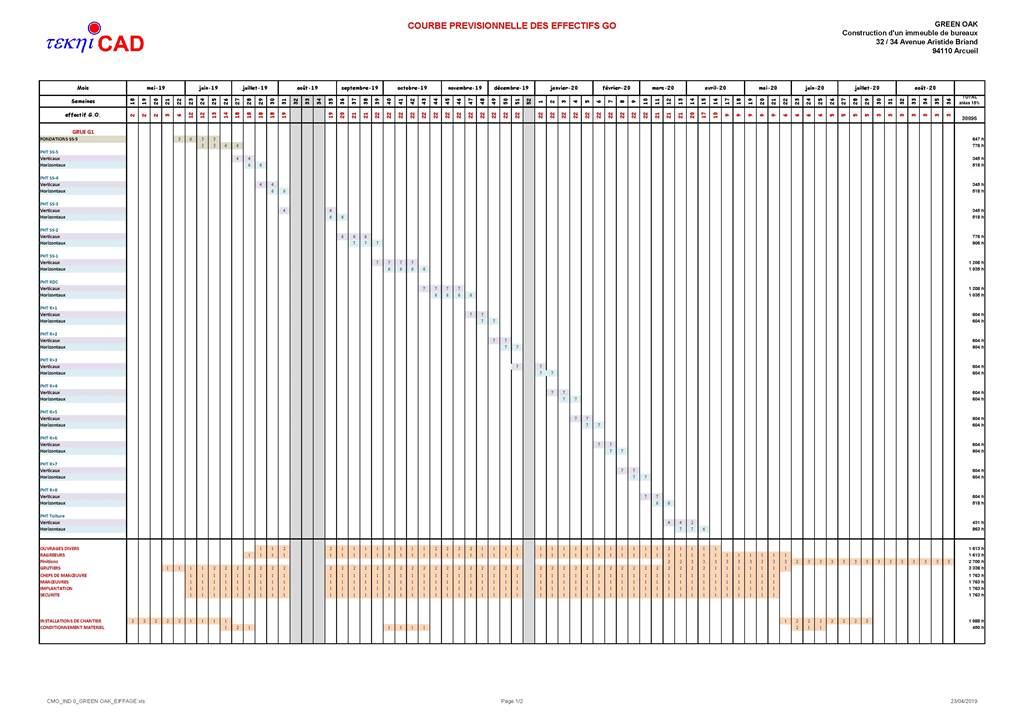

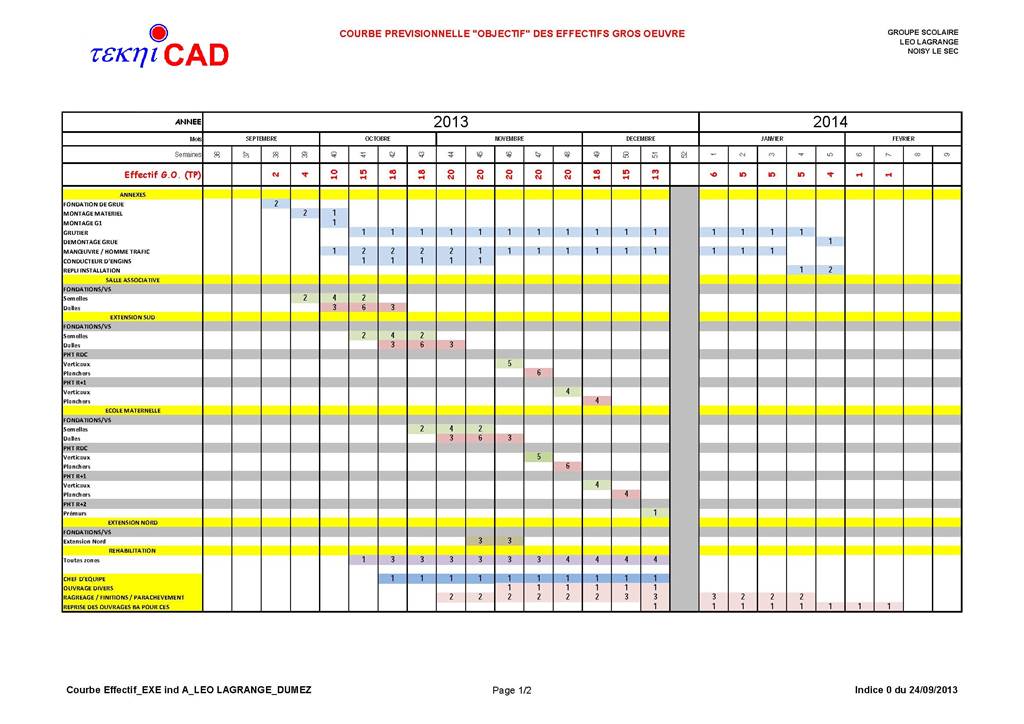

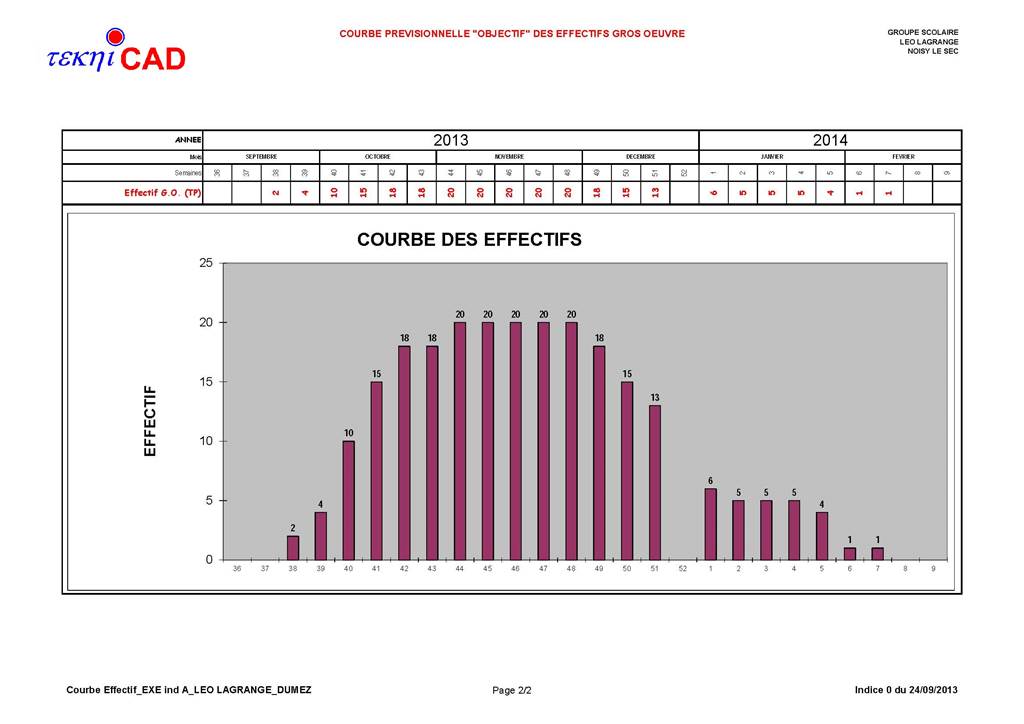

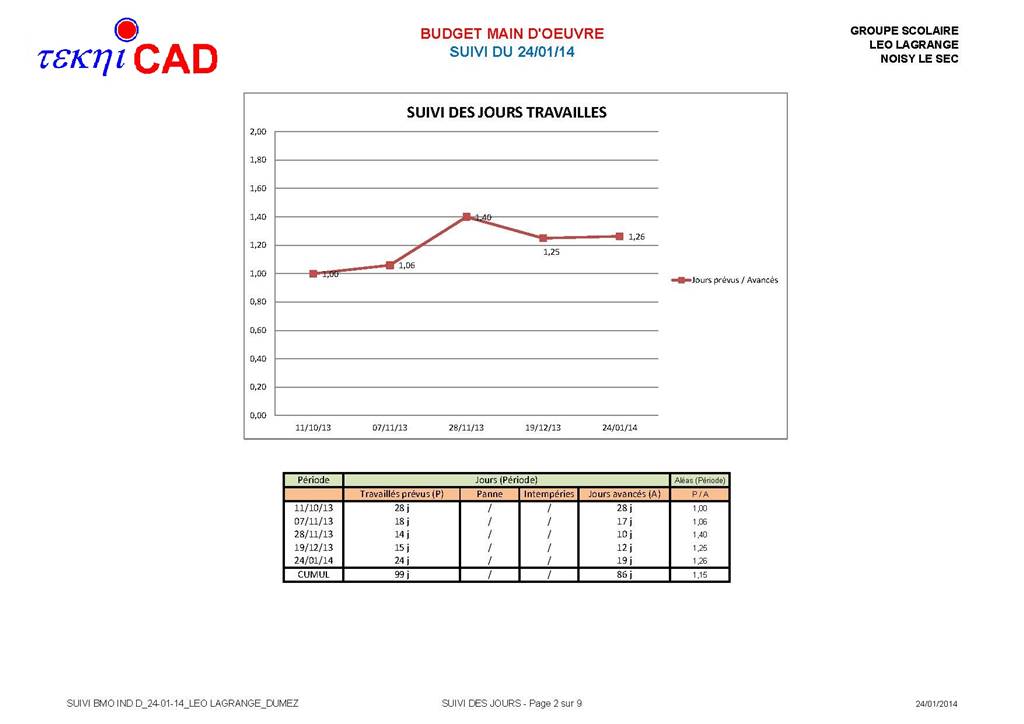

les courbes main d'oeuvres

Réaliser une courbe main d’œuvre c’est associer le budget main d’œuvre et le planning travaux.

La courbe main d’œuvre sera le plus souvent représentée suivant le principe du planning gant associé à un ou plusieurs graphes.

Elle indiquera le plus souvent les effectifs globaux lots par lot mais, dans le cas de l’étude d’un lot, elle indiquera de façon hebdomadaire, le nombre d’ouvrier pour les postes suivants :

- Production en structure ou déboursés secs

- Production en Frais de chantier

- Production en ouvrages divers

- Production en main d’œuvre de finitions

- Production en main d’œuvre annexe ou temporelle.

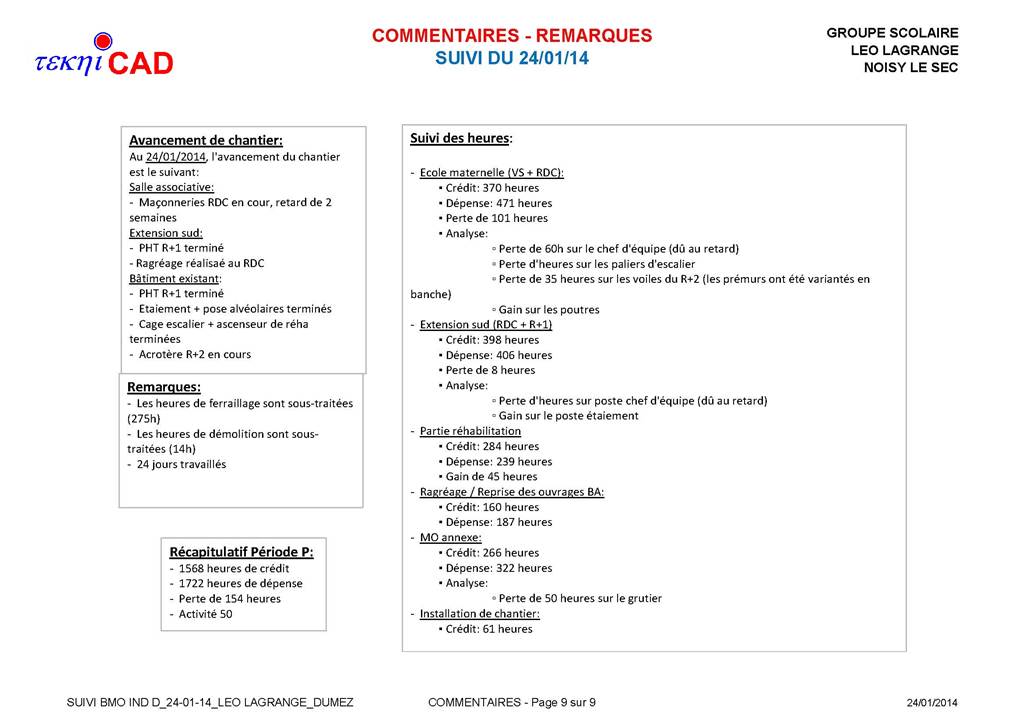

le suivi et bilan main d'oeuvres

Un budget d’exécution doit être une projection chiffrée, la plus réaliste possible du fonctionnement du chantier, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences :

- Si le chantier marche « bien », il dégagera une marge supplémentaire,

- S’il marche « mal », il fera apparaître une perte,

- Le budget d’exécution sera indépendant du prix de vente, ce qui ne veut pas dire que lorsqu’un prix de vente est particulièrement serré, il ne faut pas faire d’efforts pour diminuer le prix de revient.

les mémoires techniques

Un mémoire technique et organisationnel et une note technique permettant d’expliciter par écrit l’ensemble des documents graphique d’une préparation de chantier.

Il permet de définir le fil conducteur de l’étude menée afin de faire comprendre pourquoi tel ou tel choix constructif a été privilégié et quels en sont les conséquences sur l’organisation qui en ressort.

Le mémoire technique est un document technique écrit, complémentaire aux documents graphiques produit lors d’une préparation de chantier.

Ce document sera bien souvent sera le premier lu du dossier Méthodes.

Il permet d’expliquer plus facilement à un non initié l’importance des choix retenus par l’Entreprise.